"TPP서 미국 빠지면 중국 주도 FTA로 갈아탈 것"

트럼프 무역정책 우려 쏟아내자…시진핑, TPP 대체 다자무역 강조

'트럼프 공포' 진화 나선 오바마 "최악의 상황 지레짐작 말라"

각국이 TPP 먼저 비준한 뒤 미국 차기 정부 압박 가능성도

19일(현지시간) 페루 리마에서 1박2일 일정으로 열린 APEC 정상회의에서는 트럼프 당선자의 보호무역주의를 겨냥한 우려와 비판이 쏟아졌다. 트럼프는 대선기간 중 △TPP 탈퇴 △기존 자유무역협정(FTA)의 전면 재협상 △중국의 환율조작국 지정 △불공정 무역행위에 대한 전수조사 및 제재 △멕시코와 중국산 수입물품에 대한 관세(각각 35%, 45%) 부과 등을 공약으로 내걸었다. 트럼프가 당선되자 오바마 정부와 미 의회는 TPP 비준 절차 중단을 선언했다.

존 키 뉴질랜드 총리는 “미국이 아시아태평양 지역에서 리더십을 갖는 것을 환영하지만 TPP에서 탈퇴하면 그 빈 자리는 중국이 채울 것”이라며 “회원국은 (미국의 결정을) 오래 기다리지 않을 것이란 점을 알아야 한다”고 지적했다.

맬컴 턴불 호주 총리는 “보호무역은 저성장의 늪을 빠져나오려는 세계적인 노력을 더욱 어렵게 할 뿐”이라며 “마치 구덩이에 빠진 사람이 더 깊게 구덩이를 파는 것과 같다”고 말했다.

페드로 파블로 쿠친스키 페루 대통령은 “보호무역을 강화하려는 지도자는 1930년대 무슨 일이 있었는지 역사책을 읽어봐야 한다”고 비판했다.

미국은 1930년 2만개의 외국산 농산품과 공산품에 최고 40% 관세를 매기는 스무트홀리법을 도입했다. 이에 영향을 받은 다른 국가들도 연쇄적으로 관세율을 높였다. 미국의 보호무역이 결국 세계적인 경제공황의 단초를 제공했다는 비판을 받았다.

◆중국, 러시아에 FTAAP 협조 요청

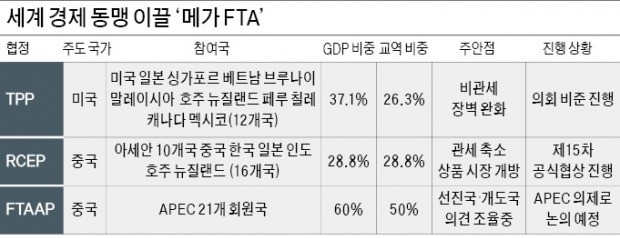

오바마 정부는 TPP라는 경제동맹으로 아·태지역 내 중국의 패권을 견제하고 봉쇄한다는 전략을 펴왔다. 미국이 TPP 폐기 움직임을 보이자 중국은 자국 주도의 경제질서를 구축할 호기로 활용하고 있다.

시진핑(習近平) 중국 국가주석은 기조연설에서 “아·태지역은 보호무역주의의 도전과 무역성장의 정체에 직면해 있다”며 “중국은 외부에 문을 닫지 않을 것이며 앞으로 더 문을 열고 경제적 자유화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

중국이 15개국과 함께 추진하고 있는 RCEP를 조만간 타결짓고, 앞으로 APEC 회원국 21개국을 전부 아우르는 FTAAP 구축에 속도를 내겠다는 의지를 내보인 것이다. 시 주석은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 FTAAP를 추진하는 데 협조해달라고 당부했다. APEC 회원국은 2014년 베이징회의 때 FTAAP 설립에 원론적으로 동의한 바 있다.

◆오바마, TPP 회원국과 별도 회의

이날 오바마 대통령은 TPP 회원국을 진정시키느라 진땀을 뺐다. 그는 “(TPP가) 최악의 상황일 것이라고 지레짐작하지 말라”며 “차기 트럼프 정부도 무역협정이 미국과 상대국 모두에 좋다는 점을 알게 될 것”이라고 강조했다. 트럼프 당선자가 TPP 추진 쪽으로 방향을 선회할 가능성도 있다는 얘기다.

호주는 TPP가 실패하면 RCEP를 지지할 것이라며 트럼프 당선자를 압박했다. 페루는 이미 중국과 RCEP 가입 문제를 논의하고 있다. 오바마 대통령을 비롯한 TPP 가입 12개국 정상은 별도 회의를 열고 대응책을 논의한 것으로 전해졌다.

마이클 프로먼 미국 무역대표부(USTR) 대표는 “미국을 빼고라도 나머지 TPP 가입국이 비준 절차를 끝내야 한다”고 주장했다. 각국이 TPP를 조기 비준하면 차기 트럼프 정부가 압박을 느낄 수밖에 없을 것이라는 판단에서다.

워싱턴=박수진 특파원/박진우 기자 psj@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 미국 1분기 GDP 경제성장률 1.6%…예상치 밑돌아](https://img.hankyung.com/photo/202404/02.22579247.3.jpg)

!["집에 있는 '이것' 다 팔았어요"…순식간에 100만원 번 비결 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36526925.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)