"김영란법 위반 과태료 재판, 입증자료 부실 땐 처벌못해"

법원, 김영란법 과태료재판 원칙 공개

위반자 소속 기관장에 '자체종결' 재량권 준다

위반입증 철저히 따지겠다

소속기관에 추가 자료 요구

기관장이 증거 제출 못할땐 과태료 대상자 처벌 못해

무고 가능성 원천 차단

무마·은폐 우려도 제기

증거자료 제대로 제출 안해도 소속기관장 처벌할 수 없어

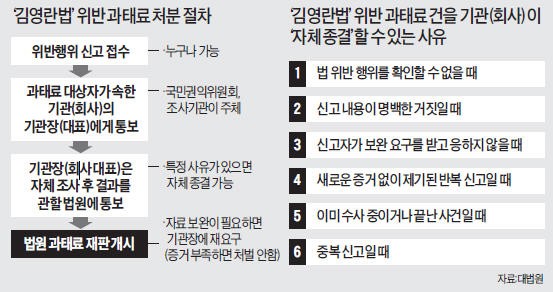

이에 따르면 법원은 무분별한 소송을 막기 위해 과태료 부과 대상자(피고발인)가 소속된 기관(회사) 대표가 사건을 법정에 가져가지 않고 ‘자체 종결’하는 길을 열어두기로 했다. 신고 내용이 명백한 거짓이거나 신고자가 입증자료 보완 요구에 응하지 않았을 때 등이다. 법원은 또 심리자료가 불충분하다고 판단되면 고발당한 사람이 속한 기관에 자료 보완을 적극 요구하기로 했다.

법원이 ‘부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률’(김영란법) 위반자에 대한 과태료재판 원칙을 공개하면서 엄격한 심리를 강조, 무고와 신고 남발을 원천봉쇄하겠다는 의지를 분명히 했다. 위반을 입증할 수 있는 증거를 철저히 따지겠다는 것이 핵심이다.

법원의 과태료재판은 김영란법 위반 대상자의 소속 기관장(회사 대표)이 해당 사실을 법원에 통보하면서 시작된다. 김영란법에 따르면 제3자를 통해 부정청탁을 한 사람은 자신을 위한 게 아니라 남을 위한 일이라고 해도 과태료 부과 대상이다. 국민권익위원회, 경찰, 감사원 등 신고를 접수한 조사기관은 위반자가 속한 기관(회사)의 장(長)에게 비위 사실을 통보하고, 해당 기관(회사)은 관련 사실 내용을 조사한 뒤 법원에 알려야 할 의무가 있다.

이 과정에서 법원은 과태료 부과 대상자가 속한 기관(회사)에서 넘겨받은 자료가 부실하면 담당 법관이 기관장(회사 대표)에게 추가 자료를 요구할 수 있도록 할 계획이다. 다만 소속 기관도 위반 사실을 입증하기 위해 신고자에게 보완을 요청했음에도 신고자가 이를 제출하지 못하는 등 ‘특별한 사유’에 한해 기관장이 사건을 ‘자체 종결’할 수 있는 길을 열어놨다. 입증 자료가 완벽하지 않으면 재판을 열지 않는 것을 원칙으로 하되 재판까지 오더라도 불처벌 결정을 할 수밖에 없다는 게 법원의 판단이다.

일각에선 소속 기관장이나 회사 대표가 사건을 무마 또는 은폐할 수 있다는 우려도 나온다. 법원 관계자는 “소속 기관장의 ‘양심적 적극성’에 기댈 수밖에 없다”며 “법원에 증거를 제대로 제출하지 않거나 의도적으로 통보하지 않는다고 해서 소속 기관장을 제지하거나 처벌할 수단은 없는 상태”라고 말했다.

‘과태료 기준’을 정하는 일도 숙제다. 김영란법상 과태료 상한은 3000만원이다. 직무와 관련돼 100만원 이하의 금품을 받으면 가액의 2배 이상 5배 이하의 과태료를 부과할 수 있도록 돼 있지만 법에는 구체적인 기준이 없다.

대법원은 10일 본관 1층 대강당에서 각 지방법원의 ‘김영란법 전담법관’으로 선정된 법관을 한자리에 모아 ‘김영란법 과태료재판’ 교육을 할 예정이다. 법원별로 ‘김영란법 전담법관’이 1~2명씩 지정됐다. 법원은 다음달 초 과태료 부과액을 정할 때 고려하는 가중 요소 등을 공개할 방침이다.

고윤상 기자 kys@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[이 아침의 연주가] 전세계서 가장 많이 찾는 바이올리니스트 하델리히](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36435901.3.jpg)