65세 되면 일 못한다?…66년째 안 변한 '노인 기준'

실질 은퇴연령 남성 평균 71세…생계부담 때문에 일손 못 놔

65세이상 78% "노인기준 70세"

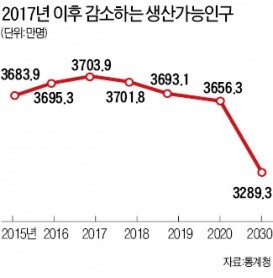

하지만 64세까지인 생산가능연령 기준이 과연 적정하냐는 지적이 나온다. 기대수명이 높아지면서 64세를 넘어도 일하는 고령자가 늘어나고 있기 때문이다. 전문가들 사이에선 최근 쏟아지고 있는 저출산·고령화 대책의 근본이 되는 생산가능인구의 통계 기준을 정교하게 바로잡을 필요가 있다는 지적이 나온다.

현재 사용되는 생산가능인구 기준은 1950년대 유엔이 정한 것이다. 한국을 포함한 대부분 국가는 유엔의 기준을 가져다 쓰고 있다. 통계청 관계자는 “1960~1970년대엔 생산가능인구 기준을 59세로 낮춰야 한다는 의견이 많았지만 최근에는 오히려 높여야 한다는 주장이 제기되고 있다”고 말했다.

기대수명이 늘어난 이유가 크다. 지난 20년간 한국인의 기대수명(남성 기준)은 9.8세 증가했다. 정순둘 이화여대 사회복지학과 교수는 “더 이상 65~69세를 ‘일할 수 없는 노인’이라고 치부하기 어려운 시대가 됐다”고 말했다.

한국인은 70세가 넘을 때까지 일하는 이들이 많다. 경제협력개발기구(OECD) 조사에 따르면 한국인의 실질 은퇴 연령(남성 기준)은 평균 71.1세로 멕시코(72.2세)에 이어 2위를 기록했다. 정 교수는 “연금제도가 발달하지 않은 한국의 노인 중 상당수는 생계를 위해 은퇴 뒤에도 일자리를 찾고 있다”고 말했다.

대한노인회도 노령인구 기준을 70세로, 생산가능인구 상한선을 69세로 늘리는 데 동의하고 있다. 지난해 보건사회연구원의 조사에 따르면 65세 이상을 대상으로 ‘적정한 노인 연령’을 질문한 결과 78.3%가 ‘70세 이상’이라고 답했다. 65~69세라고 답한 이들은 18%에 그쳤다.

저출산·고령화 대책을 제대로 세우기 위해서라도 생산가능인구 통계를 정교하게 수정해야 한다는 의견이 많다.

65~69세 인구(올해 기준 220만1574명)를 생산가능인구에 포함한다고 가정할 경우 생산가능인구가 감소할 것으로 예측되는 시점은 내년에서 2018년으로 한 해 늦춰진다. 감소율은 절반으로 떨어진다. 현재는 생산가능인구가 2025년에 올해보다 5.7%, 2030년에 11.1% 감소할 것으로 전망되지만 기준 상한선을 69세로 높이면 감소폭은 각각 1.6%, 5.7%로 줄어든다.

하지만 생산가능인구의 상한선을 높일 경우 50%선인 노인 상대빈곤율이 더 높아질 것이란 우려가 나온다. 기초연금과 국민연금 지급 시기까지 함께 상향 조정할 경우 은퇴 후 연금 수급 연령이 될 때까지 소득이 줄어드는 노인이 더 많아질 수밖에 없기 때문이다. 이 같은 문제 때문에 세계 최고 고령화 국가인 일본은 후생연금(한국의 국민연금) 지급 연령과 정년퇴직 연령이 65세로 같다.

심성미 기자 smshim@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 캠핑장 날아간 삼성…"이동식 스크린으로 영화 봐요"](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36471941.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)