'국가 미래전략' 누구도 말하지 않는다

세종시 관료, '눈앞의 성과'에 내몰려

민·관 싱크탱크, 인력 이탈…정책 조언 실종

여야 정치권, 미래보다 당리당략 싸움

입 닫은 경제학자들…정책 주도권 국회로

세계 주요국은 미래 생존전략 마련에 국가적 역량을 쏟고 있지만 한국은 딴 세상이다. 국가 개조를 위한 각종 개혁과제는 관심 밖으로 사라진 지 오래다. 구조조정, 추가경정예산 편성 등 현안도 지지부진하다. 정치적 논쟁에 매몰돼 한국호(號)가 어디로 가고 있는지 누구도 관심을 두지 않는다.

정부는 장기전략을 방치하다시피 하고 있다. 긴 호흡으로 정책을 짜야 할 경제관료들은 단기 과제에 급급하다. 과거 국가 플랜을 짰던 자부심은 온데간데없다. 정책을 발굴하기는커녕 위에서 떨어진 과제 수행도 버겁다. 세종시로 이전하면서부터는 시장과의 소통도 사라졌다. “외로운 ‘섬’에 갇혀 때가 되면 과거 패턴대로 ‘붕어빵’ 정책만 찍어내는 단순 기술자로 전락하고 있다”(전직 경제부처 장관)는 선배 관료들의 우려가 가득하다.

국가전략을 뒷받침하는 다른 한 축인 국책연구기관과 민간 연구소는 갈수록 쪼그라들고 있다. 한국개발연구원(KDI)은 최근 몇 년 새 젊은 연구인력이 대거 빠져나갔다. 1971년 미국의 원조자금 13억원으로 세운 KDI는 한국 경제 브레인의 산실이었다. 경제개발 5개년 계획도 이들의 두뇌에서 나왔다.

설립 30년을 맞는 민간 연구소는 벌써 조로(早老)증에 걸렸다. “10여년 전 ‘산업혁신 클러스터’ 등 참신한 국가 의제를 던지던 민간 두뇌들이 침묵에 빠졌다”(전직 경제연구소장)는 안타까운 목소리만 들린다.

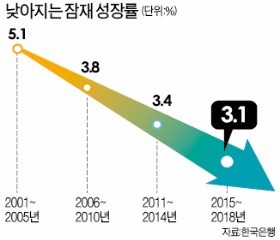

최고의 브레인 집단이라는 한국은행도 다르지 않다. 수많은 박사가 국내 최고의 분석 모형을 돌려 내놓는 성장률 전망치는 민간보다 정확도가 낮다.

지식의 보루인 경제학자들은 한국 경제에 관심이 없다. 구조조정과 국책은행 자본 확충 등 굵직한 현안이 터져도 논쟁은커녕 침묵으로 일관한다. 오정근 건국대 특임교수는 “대학은 미국 경제학의 하청기지가 됐다”고 말했다.

모두가 침묵하는 사이, 정책 주도권은 국회로 넘어갔다. 하지만 1년마다 바뀌는 여야 정책위원회 의장, 10명 안팎의 당 정책실, 선거철 여론조사 때나 활기를 띠는 정당 싱크탱크에 깊이와 장기 비전이 있는 정책을 기대하긴 어렵다.

과거 한국 경제 발전을 이끈 힘은 정부의 장기 전략과 민간의 창의적 아이디어가 맞아떨어진 데서 나왔다. 정부의 장기전략 수립 기능을 복원하고 이를 뒷받침할 한국형 싱크탱크를 세우는 등 대안 마련이 절실하다는 지적이 많다.

김유미 기자 warmfront@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![알약 1000종 AI가 분류한다…메디노드, 시드투자 성공 [Geeks' Briefing]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36506641.3.jpg)

!['베니스의 장인들' 르네상스 조선소에 쿵쿵쿵 망치질! 클래스가 달랐던 토즈 전시 [2024 베네치아 비엔날레]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36496137.3.jpg)