[이화여대 사태, 대학의 위기②] 곳간에 쌓인 적립금도 '그림의 떡'…"기댈 곳은 재정지원사업 뿐"

대학들, 불안한 미래에 보수적 재정운용

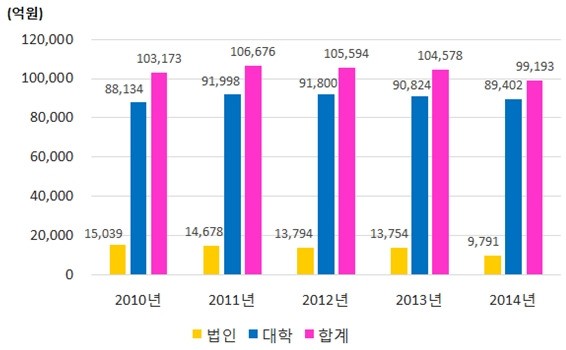

하지만 한 가지 의문이 남는다. 사립대가 쟁여 둔 적립금이다. 특히 이화여대는 국내 사립대 중 가장 많은 7139억원(이하 2014년 기준)의 적립금을 보유했다. 대학교육연구소(대교연)가 공개한 전체 사립대 적립금 현황은 8조1872억원, 이월금까지 합산하면 총 8조9402억원에 달한다.

문제는 대학 적립금을 곶감 빼먹듯 쓰기 어렵다는 데 있다. 적립금은 연구·건축·장학·퇴직·기타 적립금 등으로 나뉘는데 지정된 목적으로만 사용할 수 있다. 기업으로 치면 사내 유보금과 유사하다. 미래 투자를 위한 재원 성격이어서 대학도 쉽게 손 대지 못한다.

적립금을 헐어 등록금을 낮추거나 교육비로 써 달라는 학생들과 시각차를 보이는 대목. 그럼에도 대학이 보수적으로 재정을 운용하는 것은 미래가 불안하기 때문이다. 대입 자원 감소는 변수가 아닌 상수다. 저출산 영향으로 대학들은 2020년을 전후해 ‘신입생 절벽’을 맞는다. 대학으로선 생사가 걸린 환경 변화를 겪어야 한다.

실제 대학 진학률은 100%가 안 되므로 학생이 없어 대학 문을 닫는 시점이 더 앞당겨질 가능성도 있다. 고교 졸업자의 약 70%가 대학에 입학하는 점과 재수생 숫자 등을 감안해 집계한 수치가 ‘대입 희망자 수’다. 이 역시 2020년경 50만명 선, 2023년엔 40만명 선이 무너질 것으로 교육부는 추계했다.

등록금을 올리기도, 적립금을 풀기도 어려운 상황에서 기댈 곳은 정부 재정지원사업이 된다. 대학들이 학내 반대를 감수하면서까지 정부 사업을 따내려는 속사정이다. 한 푼이 아쉬운 터라 이러한 ‘구조적 악순환’에 발을 들일 수밖에 없다고 대학 관계자들은 털어놨다.

교육부 재정지원사업인 산업연계 교육활성화 선도대학사업(프라임사업), 대학특성화사업(CK사업), 산학협력선도대학 육성사업(LINC사업) 등에는 각각 연간 2000억원대 예산이 투입된다. 세부 목적과 성격, 평가지표는 조금씩 다르지만 큰 틀에서 ‘대학구조개혁’으로 수렴되는 사업들이란 공통점이 있다.

입학자원 감소라는 현실과 대학구조개혁이라는 명분이 만날 경우 대학에겐 선택의 여지가 별로 없다. 돈의 흐름만 따지면 입학자원 감소는 재정 악화, 대학구조개혁 정부 지원사업은 재원 확보로 볼 수 있다. 한 지방대 보직교수는 “학생 충원이 어려우니 정부 시책에 맞춰 사업을 준비해 지원금이라도 따내자는 분위기”라고 전했다.

이와 관련, 배상훈 성균관대 교육학과 교수는 “정부 사업이 나쁘다고만 하긴 어렵다. 사업을 준비하는 과정에서 대학이 어떻게 바뀌어야 할지 고민하게 만든 점은 평가할 만하다”고 전제한 뒤 “다만 지표를 대학에 던져주고 여기에 맞추라는 방식이라면 문제가 된다”고 지적했다.

김봉구 한경닷컴 기자 kbk9@hankyung.com

기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['스벅' 집값 끌어올린다는데…이 동네선 "악몽입니다" 호소 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36514156.3.jpg)

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36513659.3.jpg)