새우깡·홈런볼 여전히 1등…제과업계 혁신 실종

해태 허니버터칩 대히트 후 '미투 제품' 40여종 쏟아져

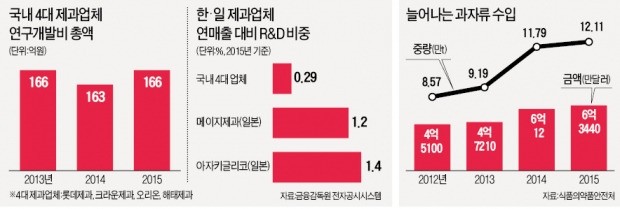

한·일 제과업체 R&D 비용 롯데 94억 vs 메이지 1254억

과자 수입은 2년새 40% 급증

작년 국내 주요 제과업체별 판매량 1위에 오른 과자다. 모두 나온 지 30~40년이 넘었다. 새우깡은 1971년, 초코파이 1974년, 홈런볼 1981년, 빼빼로는 1983년 출시됐다. 장수제품은 그 자체로 경쟁력이 있기 때문이라고 얘기하는 사람들도 있다. 하지만 제과업체들이 연구개발(R&D) 투자를 꺼려 혁신적인 제품이 실종된 탓이라는 분석도 나온다. 그 결과 제과업체의 성장이 정체되고, 외국산 과자 수입이 급증하고 있다는 지적이다.

◆오래된 히트제품

작년 국내 4대 제과업체의 매출 1~3위에 오른 제품 중 2000년 이후 나온 것은 찾아보기 힘들다. 해태제과의 허니버터칩 정도가 신제품이다. 오리온의 매출 1~3위는 초코파이, 포카칩(1988년), 오징어땅콩(1976년)이다. 롯데제과는 빼빼로, 꼬깔콘(1983년), 몽쉘(1991년), 카스타드(1989년), 마가렛트(1987년) 순이다. 크라운제과는 캐러멜인 마이쮸(2004년)를 제외하면 하임(1991년), 카라멜콘(1989년), C콘칩(1988년), 쿠크다스(1986년), 죠리퐁(1972년) 등이 상위에 올라 있다. 해태제과에선 홈런볼이 1위다. 2014년 나온 허니버터칩은 3위다.

◆미투(me too) 문화

R&D 투자에 인색한 국내 업체들이 택한 전략은 비슷한 제품을 내놓고 광고로 승부하는 것이다. 지난 3월 오리온은 ‘초코파이 바나나’를 출시했다. 롯데제과는 ‘몽쉘 초코&바나나’를 선보였다. 롯데제과는 40일 뒤 다시 ‘카스타드 바나나맛’을 내놨다. 이어 해태제과는 ‘오예스 바나나’를 출시했다.

업계 관계자는 “바나나맛 파이뿐 아니라 수많은 미투제품이 경쟁력을 갉아먹고 있다”고 말했다. 작년 국내 제과업계에는 이름 앞에 ‘허니’가 붙은 제품만 40여종이 쏟아졌다.

소비자는 식상한 국내산 미투제품 대신 외국산을 선택하고 있다. 식품의약품안전처에 따르면 수입된 과자는 2012년 8만5700t에서 지난해 12만1100t으로 41.3% 늘었다. 금액은 40.6% 증가했다. 판매도 늘고 있다. 이마트의 상반기 수입과자류 매출은 전년 동기보다 31.2% 증가했다.

◆실적은 정체

제과 업체들의 성장세는 둔화되고 있다. 2분기 실적을 발표한 롯데제과, 오리온, 크라운해태, 농심 등 상장사 4곳의 매출이 일제히 감소했다. 오리온은 2분기 매출과 영업이익이 작년 기같은 기간에 비해 각각 3.2%, 41.1% 감소했다. 롯데제과와 해태제과의 매출도 2.0%, 1.7% 줄었다. 농심도 매출은 소폭 감소하고, 영업이익은 반토막이 났다.

제과업체들은 새로운 성장전략으로 해외 진출을 택했지만 아직은 큰 성과를 내지 못하고 있다. 롯데제과의 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중은 작년까지 3년째 11%대에 머물고 있으며, 해태제과의 수출 비중은 3% 안팎이다.

국내 업체들은 과자가격 인상으로 수익성 높이기에 나서고 있다. 지난달 해태제과와 농심은 일부 제품 가격을 평균 11.35%, 7.9% 인상했다. 앞서 롯데제과도 3월 비스킷 가격을 올렸다. 업계 관계자는 “다른 먹거리가 늘고 수입과자와의 경쟁이 치열한 상황에서 제과업체들이 기존 인기 상품에만 안주해서는 성장할 수 없다”고 말했다.

노정동/강영연 기자 dong2@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 미국 1분기 GDP 경제성장률 1.6%…예상치 밑돌아](https://img.hankyung.com/photo/202404/02.22579247.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)