"지식콘텐츠 값을 국가가 매기다니…" 어느 KAIST 교수의 한탄

국공립 교수 강연료 30만원으로 제한

야권도 "김영란법 보완"

"노벨상 수상 교수 나와도 강연료 100만원만 줄건가"

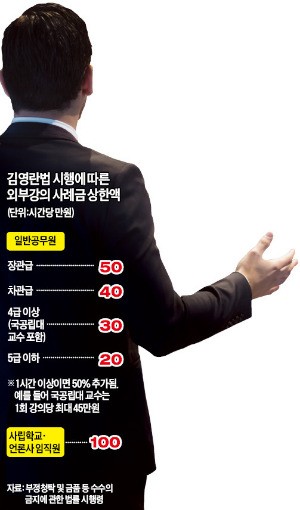

29일 대학가에 따르면 교수들은 강연료 상한선을 정한 ‘부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(김영란법)’의 제10조(외부 강의 등 사례금 수수 제한)를 독소조항으로 꼽았다. 이에 따르면 국공립대 교수는 시간에 관계없이 강연 대가로 최대 45만원까지만 받을 수 있다.

사립대 교수와 언론인은 ‘시간당 100만원’이지만 이 또한 논란거리다. 시간당 200만원이 넘는 강연료를 받는 ‘스타 교수’는 강연료가 깎일 수밖에 없어서다. 이병태 KAIST 경영학과 교수는 “사법당국이 지식콘텐츠 가격을 정하는 게 말이 되느냐”며 “9월 말 이후로 예정된 다섯 건의 외부 강연을 모두 취소했다”고 말했다. 그는 “한국 교수 중 노벨상 수상자가 나와도 지식 전파의 대가는 최대 시간당 100만원”이라고 꼬집었다.

김영란법 부작용에 대한 우려가 커지자 정치권에서도 보완 목소리가 나오고 있다. 김종인 더불어민주당 비상대책위원회 대표는 이날 “(김영란법 시행 때) 무엇이 현실적으로 가장 적정한지 생각해봐야 할 것”이라고 말했다.

박지원 국민의당 비상대책위원장 겸 원내대표도 “정부는 소비 위축으로 타격을 받을 농어민들을 헤아려 김영란법 시행과 관련해 현명하게 판단해줄 것을 기대한다”고 했다.

교수들도 김영란법의 감시 대상에 포함되면서 대학가엔 초비상이 걸렸다. 교수들 사이에선 학생 면담도 사절해야할 판이라는 푸념이 나올 정도다.

교수들은 자신의 지식 전파 활동인 강연에 대해 상한선을 둔 것에 불만을 쏟아내고 있다. ‘지식 콘텐츠 가격을 왜 국가가 일괄적으로 매기느냐’는 것이다. 김용진 서강대 경영학과 교수는 “강연에는 해당 교수의 수십 년 연구 결과가 축적돼 있는 것이고 전문성이나 지명도 등에 따라 시장이 정한 가격을 받아야 한다”며 “연구 성과의 가치에 상한선을 둔다는 발상 자체가 몰상식한 것”이라고 지적했다.

교수들이 김영란법 시행 이후의 외부 활동을 자제할 움직임을 보이면서 대학들이 계획한 각종 학술행사도 차질을 빚을 전망이다. 김병도 서울대 경영학과 교수는 “경력과 학문적 권위가 비슷하다는 평가를 받는 국공립대 교수의 강연료가 사립대 교수의 절반 수준이라면 누가 강연을 다니겠는가”라고 반문했다. 해외 교수와 비교해 역차별이라는 지적도 나온다. 대학가에 따르면 노벨상을 받은 해외 저명 교수를 초빙하면 1000만원가량의 강연료를 주는 게 일반적이다.

일반 기업과 금융회사들도 난감해졌다. 대기업과 은행은 주로 교수로 구성된 경영 자문단을 계속 유지해야 할지 곤혹스러워하고 있다. 교수들의 외부 활동이 줄어들면 산학협력에도 악영향을 끼칠 것이란 우려가 나온다. 중견·중소기업으로선 최신 지식을 배울 통로를 잃게 될 수도 있어서다.

임기훈/박동휘 기자 shagger@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![김용태 "개혁신당, 무작정 탄핵? 국민 원치 않아" [당선인 인터뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36460499.3.jpg)