"퍼터 날로 공 위를 밀어치세요"…어랏! 짧은거리 퍼팅 홀로 '쏙쏙'

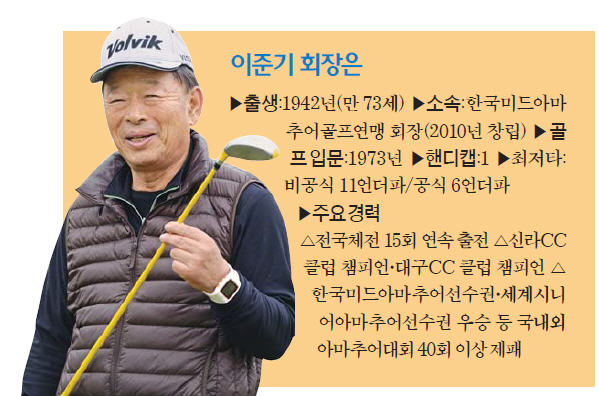

이준기 미드아마추어골프연맹 회장

'엉거주춤' 희한한 폼으로 세계시니어대회 제패 등

국내외 40승 '영원한 아마'

"골프는 미쳐야 경지 올라"…깁스하고 한발로 70타대도

임팩트 구간 길게 유지해야 공 똑바로 멀리 보낼수 있어

지난 19일 경기 안산시 대부도 아일랜드CC. 그에게 “비법을 배우러 왔다”고 인사하자 타박부터 돌아왔다. “어떤 골프를 하고 싶으냐”고 그가 물었다. 무슨 말일까.

첫 번째 홀. 티샷을 한 그가 페어웨이로 걸어가며 말했다. “몸 괴롭히지 말고 폼 욕심은 접어요. 나만의 스윙을 찾아내야지.”

폴로스루와 피니시를 만들려고 용쓴 내게 한 쓴소리였다. 하지만 머릿속에 들어오지 않았다. 믿기 어려운 그의 티샷을 목격한 다음 후폭풍이 컸기 때문이다. 인과관계가 성립할 것같지 않은 스윙은 그의 골프역정을 더 궁금하게 했다.

첫홀 모두 파로 홀아웃. 두 번째 홀 티샷 직전 그는 “골프는 불광불급(不狂不及)의 운동”이라고 했다. ‘미쳐야 경지에 이를 수 있다’는 말이다. 그의 40년 골프인생이 그랬다. 그는 변변한 연습장이 없던 1973년 골프채를 처음 잡았다. 낙동강 모래사장을 연습코스로 삼았다. 낚시 받침대를 모래 위에 꽂고 손수건을 깃발로 단 뒤 매듭 지은 끈을 묶어 그린으로 썼다. 1m짜리 매듭 안에 공이 들어오면 ‘오케이’를 주는 방식으로 친구들과 대회까지 치렀다.

발목 인대를 다쳐 허벅지까지 깁스를 한 채 라운드에 나가기도 했다. 한 발을 쓰지 못하는데도 70타대를 쳤다. 가로수를 들이받고 차가 뒤집힌 후 차에서 빠져나온 그가 한 첫 번째 동작도 스윙이었다. 그는 “골프를 할 수 있을지가 가장 걱정됐다”고 했다.

비법을 못 얻어 가는 게 아닐까. 근심을 눈치챘는지 그가 운을 뗐다. 전반을 버디 2개, 보기 2개로 마친 뒤였다. 소총과 권총의 차이가 화제로 올랐다. 총열이 길수록 멀리 정확하게 탄환(공)을 쏘아 보낼 수 있으니 총열을 길게 하라는 얘기다. 임팩트 길이가 바로 총열의 길이다.

“힘은 똑같아도 임팩트 구간이 길수록 정확해져요. 어떤 스윙을 하든 임팩트 구간을 길게 유지할 수 있도록 해보세요.”

볼과 클럽의 스윙 스피드는 임팩트 순간 힘을 전달받은 공과 같아지고, 찰나의 순간 공과 클럽 페이스는 서로 붙어 있게 된다. 이 찰나를 위해 클럽 페이스가 타깃 방향을 오래 향하도록 유지해주는 게 핵심원리다. 그의 독특한 스윙이 나온 배경도 이런 ‘임팩트 중심론’과 맞닿아 있다. 그는 “임팩트 구간을 낮고 길게 유지하려면 헤드업이 되려야 될 수 없다”고 강조했다. 상체를 일으키면 임팩트 구간이 짧아지거나 없어지기 때문이다.

그는 아마추어로는 드물게 롱퍼터를 쓴다. ‘롱퍼터의 달인’ 호주의 애덤 스콧이 그랬듯, 그도 앵커링(퍼팅할 때 그립 끝을 몸에 대는 방식)이 금지되는 내년부터 일반 퍼터로 바꿀 생각이다.

그의 퍼팅은 간결했지만 페이스를 떠난 공은 이상하게도 힘차게 굴렀다. 공을 퍼터 페이스로 때리는 게 아니라 회전력을 주며 굴리기 때문이다. 굴리는 퍼팅은 특히 단거리 퍼팅에서 빛을 발했다.

“퍼팅이 잘 안되면 날 퍼팅을 해보세요. 아널드 파머나 닉 팔도 같은 천재들도 퍼팅감이 안 좋으면 웨지날로 퍼팅을 연습하며 날카로움을 찾곤 했어요. 직진성이 몰라보게 좋아집니다.”

페이스 면으로 공의 옆구리 중앙을 맞추면 접촉면이 넓어져서 방향이 틀어질 가능성이 커진다. 이에 반해 퍼터 페이스 아래쪽 모서리라인으로 공의 옆구리 위쪽을 밀면 접촉면이 좁아져 오차가 생길 확률이 상대적으로 떨어진다. 페이스가 순간적으로 열리든, 닫히든 퍼팅 스트로크만 제대로 하면 홀컵으로 쉽게 공을 보낼 수 있다는 게 이 회장의 설명이다. 회전하는 공은 그린 표면 요철에 영향을 덜 받는 장점도 있다.

18번홀 티샷을 한 뒤 첫홀 때의 화두로 다시 돌아갔다. ‘어떤 골퍼가 돼야 하는가.’ 그가 말했다.

“‘공을 잘치는’ 사람보다 ‘골프를 잘하는’ 사람이 돼야 한다고 봐요. 손해를 보더라도 룰을 정확히 지키고, 상대방을 배려하는 매너를 갖춰야 골프를 잘하는 겁니다. 볼 마크부터 한 번 수리해보세요. 한 홀에서 최소한 한 개 이상의 볼 마크를 수리하는 게 좋은 매너예요.”

아! 얼굴이 화끈 달아올랐다. 한 번도 해본 적 없는 그린 위 볼마크 수리. 뜨끈한 무언가가 명치끝에서 솟구치는 듯했다. 그린으로 걸어 올라가며 퍼터 대신 처음으로 볼 마크 수리기를 꺼내들었다. 골프란 무엇일까. 74 대 84. 다시 초심이다.

안산=이관우 기자 leebro2@hankyung.com

장소협찬 = 아일랜드CC

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![‘LCK 4연속 우승’ 젠지, 신입생 활약 빛났다 [이주현의 로그인 e스포츠]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36462605.3.jpg)

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)

![[신간] 로마 제국이 '최고 국가'로 우뚝 서기까지…'팍스'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36477517.3.jpg)