올 펀드 유입액 3분의 2, 이 남자 펀드로 몰렸다

올해 1조8311억 몰려

"될성부른 중소형주 선별…뚝심있게 10년 장기투자"

아직은 '눈덩이 효과' 선순환

매입→주가 상승→수익률↑

덩치 크면 이듬해 수익 하락…'1조 징크스' 는 부담

메리츠운용의 환골탈태

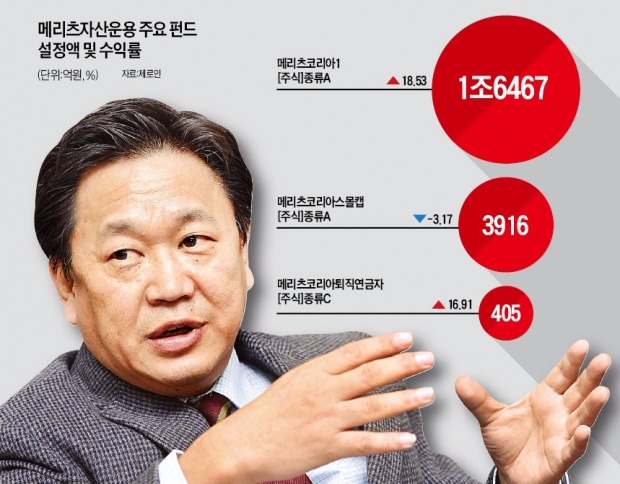

25일 펀드평가업체 에프앤가이드에 따르면 국내 ‘액티브펀드(펀드매니저가 주식을 선별해 투자하는 펀드)’ 운용사 50곳 가운데 올 들어 10억원 이상 자금이 순유입된 운용사는 9곳이다. 유입 자금은 2조8888억원으로 집계됐다. 이 가운데 존 리 대표가 이끄는 메리츠자산운용이 1조8311억원을 끌어모았다. 순유입액의 63.4%를 한 운용사에서 독식한 것이다.

특정 운용사가 블랙홀처럼 투자금을 빨아들이는 것은 최근 몇 년간 지속적으로 나타나는 현상이다. 하지만 최근 들어 쏠림 현상이 한층 심해졌다. 2011년 액티브펀드 유입액 1위인 KB자산운용이 모은 자금(2조2672억원)의 점유율은 17.90%로 2위(JP모간자산운용코리아·14.47%)와 큰 차이가 나지 않았다. 하지만 2013년(39.56%·신영자산운용)과 지난해(48.79%·신영자산운용)에는 1위 업체의 점유율이 40~50% 선까지 높아졌다.

메리츠운용은 2013년까지 별 볼일 없는 운용사였다. 2011~2013년 수익률은 각각 -9.36%, 0.58%, -3.67%로 업계 최하위권이었다. 하지만 존 리 대표를 영입한 지난해에는 수익률이 업계 2위(14.86%)까지 높아졌다. 잠재력이 있는 중소형주를 매집하는 전략이 먹혀든 것이다. 올해도 17.93%의 수익률을 유지 중이다. 존 리 대표는 “좋은 종목은 20~30년씩 들고 간다는 장기투자 철학에 공감하는 투자자가 많아졌다”고 설명했다.

업계에서는 불어난 자금이 포트폴리오의 수익률을 높이는 ‘눈덩이 효과’가 나타났다고 해석한다. 기온창 신한금융투자 투자전략부장은 “펀드에 자금이 들어오면 포트폴리오에 포함된 종목을 추가로 매입하게 된다”며 “해당 종목의 주가가 강세를 띨 수밖에 없는 환경”이라고 말했다.

타사 매니저들의 시각은

메리츠코리아펀드 규모가 커지면서 수익률 하락을 우려하는 목소리도 나오고 있다. 덩치가 커져 상황에 맞는 기민한 종목 교체가 힘들 것이라는 점 때문이다. 설정액 1조원을 기점으로 수익률이 하락한다는 ‘1조원의 저주’를 언급하는 전문가들도 있다.

한 증권사의 투자전략 담당 임원은 “한 펀드의 설정액이 8000억~9000억원을 넘어서면 프라이빗뱅커(PB)나 고객들에게 가입을 권하지 않는다”며 “국내 주식시장 여건에서 펀드당 적정 운용 규모는 2000억~3000억원 수준”이라고 강조했다.

한 해를 풍미한 펀드들의 이듬해 성과는 대체로 기대 이하였다. 2010년 자금 유입 1위였던 알리안츠자산운용의 수익률은 30.09%였지만 이듬해엔 -6.60%로 급락했다.

2012년 순유입액 1위를 차지했던 교보악사자산운용, 지난해 1위 신영자산운용의 수익률도 각각 11.35%→2.39%로, 15.00%→1.97%로 하락했다.

메리츠운용이 담고 있는 종목을 꺼리는 펀드매니저들도 나타나기 시작했다. 한 펀드매니저는 “메리츠운용에서 자금이 빠져나갈 때가 문제”라며 “펀드 환매 물량이 쏟아지면 포트폴리오에 포함된 종목이 급락할 수 있다”고 말했다.

이에 대해 존 리 대표는 “유가증권시장 시가총액은 1200조원이 넘으며 메리츠코리아펀드에 들어온 자금을 다 넣어도 1000분의 1밖에 사지 못한다”며 “덩치를 걱정할 단계가 아니다”고 강조했다.

김우섭/허란 기자 duter@hankung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![포스코인터내셔널, 1분기 영업익 2654억…전년비 5.1%↓ [주목 e공시]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36523222.3.png)

![포스코퓨처엠, 1분기 영업익 379억…전년비 87%↑ [주목 e공시]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36523137.3.png)

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)

![살인과 고문조차 서슴치 않았던 폐륜의 과학자와 의사들 [서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36520524.3.jpg)