올해 노벨문학상에 벨라루스 여성작가 스베틀라나 알렉시예비치

기자 출신…반체제 작품 주로 써

"인간의 숨은 고통에 주목했다"

시와 소설 등을 쓰는 전통적인 문학 작가 대신 픽션과 논픽션의 경계를 넘나드는 작가에게 노벨 문학상이 주어진 것은 드문 일이다. 그는 소설가도, 시인도 아니다. 그는 자기만의 독특한 문학 장르를 일궈냈다. 수년간 수백명을 인터뷰해 모은 이야기를 질의응답 형식이 아니라 일반 논픽션 형식으로 쓴다. 이런 작업 방식은 소설적 매력을 지닌 ‘다큐멘터리 산문’으로 평가받는다. 일명 ‘목소리 소설(Novels of Voices)’이다. 작가 자신은 이를 ‘소설-코러스’라고 부른다.

그의 책들은 인간 존재에 대한 본질적인 질문을 담고 있다. 그는 “세상을 목소리와 색깔로 간주한다”며 “수천 개의 목소리로 지금까지 만난 사람들에 대한 백과사전을 만들었다”고 설명했다. 고통을 겪은 사람들이 어떻게 견뎌냈는지를 담아낸 것이다.

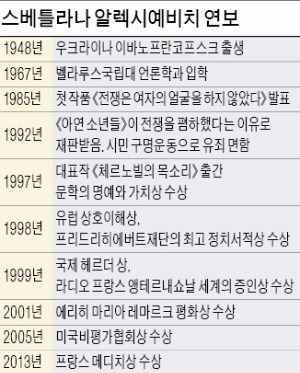

그는 1985년 전쟁을 겪은 여자들의 독백으로 이뤄진 책 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다로 세간의 주목을 받았다. 소비에트연방의 군인들을 영웅적으로 그리지 않았다는 이유로 출간이 2년 동안 미뤄지는 어려움을 겪었지만 독특한 글쓰기 방식으로 찬사를 받았다. 이어 2차 세계대전의 실상을 아이들의 시선으로 그린 마지막 증인들, 소련·아프간 전쟁의 폭력적인 실상을 다룬 아연 소년들(1989), 사회주의 몰락 이후 스스로 목숨을 끊으려 했던 사람들의 이야기인 죽음에 매료되다(1993) 등을 출간했다. 체르노빌 원전 폭발 사고의 후유증을 다룬 다큐멘터리 산문 체르노빌의 목소리(새잎)는 국내에도 번역 출간되는 등 모두 19개국에서 작품이 출간됐다.

그는 학창 시절부터 이미 시를 썼고 학교 신문에 기사를 기고했다. 1967년 민스크에 있는 벨라루스국립대 언론학과에서 공부했다. 대학 졸업 후 알렉시예비치는 부모를 이어 학교에서 교사로 일할 것인지, 학문 연구를 할 것인지, 언론직에 종사할 것인지 고민했다. 그러나 1년 뒤 민스크의 지방 신문사 직원을 선택했다. 몇 년 후 그는 문학잡지 ‘네만’에서 기자로 일했다.

그는 단편, 에세이, 보도 등 다양한 장르에서 목소리를 내려고 노력해왔다. 옛 소련 시절부터 반(反)체제 성향의 작품을 써온 그는 독립한 조국 벨라루스에서 대통령의 독재를 비판하다 망명객 신세가 됐다. 2000년대 초반부터 10여년 동안 유럽 각지를 떠돌던 그는 2012년 귀국해 작품 활동을 계속하고 있다.

다림질을 하다가 수상 소식을 들었다는 알렉시예비치는 노벨상 발표 직후 이뤄진 스웨덴 방송과의 인터뷰에서 “복잡한 기분이다”며 “환상적인 기분이 들면서 조금 불안하기도 하다”고 말했다.

원전 사고, 전쟁, 자살 시도자들의 이야기를 듣고 글을 써왔으며 지금도 현실이란 기반 위에서 글을 쓰는 그는 이렇게 말했다. “리얼리티는 언제나 자석처럼 나를 매료시켰고, 나를 고문했으며 내게 최면을 걸었다. 나는 그것을 종이 위에 포착하고 싶었다. 그래서 실제 인간의 목소리와 고백, 증언·증거와 문서를 사용하는 장르를 택했다. 이것이 내가 세상을 듣고 보는 방식이다.”

박상익 기자 dirn@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 기상청 "대마도 북북동쪽 인근 바다서 규모 4.0 지진"](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36474834.3.png)

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)

![[신간] 로마 제국이 '최고 국가'로 우뚝 서기까지…'팍스'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36477517.3.jpg)