"소비 중심으로 바뀐 중국…저성장 극복할 돌파구"

의료·문화콘텐츠 등 서비스 진출 방안 마련

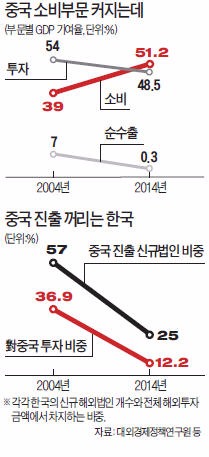

현재까지는 중국 경제의 구조변화에 따른 피해가 가시화되진 않았다. 한국의 수출액은 올해 9월까지 한 해 전보다 6.6% 줄어들었지만 같은 기간 대(對)중국 수출액은 3.8% 감소하는 데 그쳤다. 기획재정부 관계자는 “올해 중국에 대한 중간재 수출에 큰 변화가 없어 피해가 현실화하고 있다고 보기 어렵지만 시간문제”라며 “소비 주도로 바뀌는 중국 시장에서 성장동력을 찾지 못한다면 고질적인 저성장을 극복할 방법이 없다”고 말했다.

하지만 중국에 진출하는 한국 기업은 계속 줄고 있다. 지난해 한국 기업이 중국에 설립한 현지법인은 전체 해외법인의 25%로 10년 전 비중(57%)의 절반 이하로 줄었다. 기재부가 2016년 경제정책 방향을 ‘수출 대책’이 아니라 ‘중국 대책’으로 잡은 배경이다.

기재부는 중국 경기 둔화가 경착륙은 피할 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 중국발(發) 리스크로 한국 금융시장이 크게 출렁였던 지난 8월부터 중국 경제를 심층 연구한 결과다.

기재부는 산업정책 전반을 다시 짜면서 주력 산업인 조선 철강 석유화학 등에 대한 구조조정 방안을 연계하는 방안을 검토 중이다. 이를 위해 산업연구원에 ‘중국 구조 변화에 따른 산업 대응 전략’ 관련 연구 용역을 맡겼다. 특히 중국 내수시장을 뚫기 위해선 화장품 같은 소비재뿐 아니라 의료 문화콘텐츠 등 한국이 경쟁력을 갖춘 서비스산업에 주력해야 한다는 방침을 세웠다.

이와 관련, 한국개발연구원(KDI)이 ‘한국 서비스산업의 중국 내수시장 진출 방안’에 대한 용역을 맡아 연구하고 있다. KDI의 한 연구위원은 “기술력이 있는 부품·소재 경쟁력은 계속 유지하면서 중국에서 통할 한국의 서비스산업으로 내수시장을 공략하는 방안을 찾고 있다”며 “그동안 중국 시장 투자에 소극적이었지만 앞으로는 직접 뛰어들거나 기업 인수합병(M&A) 등 적극적인 방법을 시도해야 한다”고 말했다.

조진형/이승우 기자 u2@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 어린이날 선물은 이마트에서 준비하세요~](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36522914.3.jpg)

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)

![살인과 고문조차 서슴치 않았던 폐륜의 과학자와 의사들 [서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36520524.3.jpg)