"적자인데 임금 올려달라니…한국서 사업하는 건 미친 짓"

한국GM 인건비 50%↑

생산 줄어 철수설 휘말려

강성 노조 반복된 파업에

결국 회사 문닫는 사례도

임금협상 주기도 짧아

"매년 교섭은 한국이 유일"

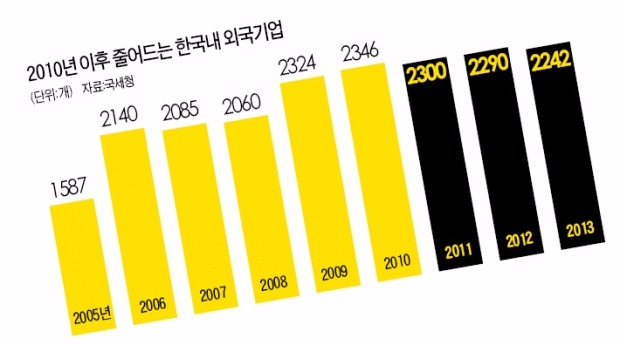

강성 노조와 함께 너무 빠른 속도로 오르는 인건비도 외국 기업들을 한국에서 떠나게 한다. 최저임금은 2000년 이후 세 배 넘게 상승했다. 세계 각지에서 공장을 돌리는 글로벌 기업들은 더 이상 한국 공장을 운영할 필요성을 느끼지 못한다. 한국 기업들마저 국내 투자를 늘리지 않고 있다. 이대로 가다간 10년 후에는 국내외 기업들의 ‘탈(脫)한국 러시’가 극에 달해 한국에 본사를 둔 기업이 사라질지 모른다는 위기감마저 감돌고 있다.

고비용·저생산성의 한국

한국GM은 연매출 12조원이 넘는 국내 최대 외국 기업 중 하나다. 한국 시장 연간 판매량은 15만대가량이다. 한국GM 모기업인 미국 제너럴모터스(GM)에도 중요한 시장이다. 하지만 한국GM의 ‘철수설’은 회사의 부인에도 불구하고 끊임없이 제기되고 있다. 생산량과 수출량이 계속 줄고 있어서다. 2011년 81만대였던 연간 생산량은 지난해 62만대로, 수출량은 65만대에서 47만대로 감소했다.

원인은 인건비다. 한국GM의 최근 5년간 인건비는 50% 올랐다. GM 본사는 세계 30개국 150여개 공장에서 차량을 생산한다. 생산비용은 150개 공장에 생산 물량을 배정하는 핵심 기준이다. 한국GM이 속한 GM해외사업부는 소속 26개 공장을 대당 제조비를 기준으로 고비용 20%, 중비용 40%, 저비용 40% 등 3단계로 분류한다. 제조비는 부품 등 원재료를 제외한 생산 비용으로 인건비가 가장 큰 몫을 차지한다. 한국GM 소속 4개 공장은 모두 고비용 공장에 속한다. 선진국 공장들보다 높다. 반면 생산성은 인도 등 경쟁 국가들에 뒤처진다. 이 같은 추세가 계속되면 한국GM은 철수가 불가피한 상황에 봉착할 수밖에 없다는 게 업계의 관측이다.

기업들 잇따른 한국 철수

강성 노조도 한국을 등지게 하는 요인이다. 한국의 높은 기술력과 중국·일본 시장 접근성을 보고 투자했다가 강성 노조와의 갈등 끝에 결국 철수한 사례가 적지 않다.

자동차 금속부품용 금형 제조업체 깁스코리아가 대표적이다. 깁스코리아는 미국 깁스가 1999년 당시 만도기계의 금형사업부를 인수해 출범했다. 2006년까지 흑자를 내다가 2007년부터 적자로 돌아섰다. 하지만 민주노총 소속 노조는 파업을 앞세워 임금 인상을 지속적으로 요구했다. 2011년 51억원의 순손실이 났음에도 불구하고 2012년 임단협에서 노조는 기본급 15만원(7.7%) 인상을 요구했다.

미국 깁스 본사는 회사 매각을 추진했다. 인수 의사를 밝힌 기업도 나왔다. 하지만 노조가 이전 모기업인 만도에 매각해야 한다고 주장하는 바람에 거래가 불발됐다. 회사는 결국 2012년 3월 노조 등에 폐업을 통보했다. 노조는 폐업 통보를 받고도 전면파업에 들어갔다. 주채권은행인 당시 외환은행이 4월23일 깁스코리아를 최종 부도 처리하면서 노조원 100여명은 일자리를 잃었다.

인건비보다 무서운 노사 관행

불합리한 노사 관행은 기업들이 가장 두려워하는 요소다. 당장 임단협 주기가 세계에서 가장 짧다. 노무관리 비용이 더 들 수밖에 없다. 호샤 사장은 “GM이 공장을 둔 세계 30개국 가운데 매년 임금교섭을 하는 곳은 한국이 유일하다”며 “매년 2~3개월을 임단협에 매달리느라 치러야 하는 비용이 너무 크다”고 말했다. 에이미 잭슨 주한미국상공회의소(AMCHAM) 대표도 “회사의 경영 상황에 상관없이 매년 월급이 무조건 올라야 한다고 생각하면서 노사협상을 하는 나라는 한국뿐”이라고 지적했다.

잭슨 대표는 “수십년간 노사 합의로 정해오던 통상임금이 한순간에 대법원 판결로 뒤집히고 최저임금도 물가상승률을 반영하지 않고 대폭 오르는 등 제도적인 불확실성이 크다”며 “이런 상황에서 장기적인 투자를 계획하기 힘들다”고 털어놨다. 이런 이유로 2010년부터 매년 평균 1000억원씩 한국에 투자하던 기업이 불확실성 때문에 최근 투자를 중단한 사례도 있다고 그는 소개했다.

강현우 기자 hkang@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["쿠팡한테 따라잡힐라"...'전면 무료배달'→'유료구독'으로 노선 튼 배민 [이선아의 킬러콘텐츠]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36525405.3.jpg)

![[속보] LG생건, 1분기 영업이익 1510억원…작년 동기보다 3.5%↑](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.24001856.3.jpg)

![[신간] 당뇨·심장병·암·치매 예방하기…'질병 해방'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36525180.3.jpg)