"임금 깎고 지원금 받아도 신입 연봉의 67% 불과…신규채용 못해"

인건비 부담 여전…정부지원금 3년 한시적

보험료 등 포함 땐 신규채용 여력 없어

임금피크제 도입 난항…노사합의 없이는 불가능

자칫 임금삭감률 낮은 '무늬만 임금피크제' 우려도

◆현실 외면한 장밋빛 전망

지난 27일 정부가 발표한 청년 고용절벽 해소 종합대책의 핵심 중 하나는 ‘세대간 상생고용지원제도’다. 임금피크제를 도입하고 청년을 신규 채용하는 기업에 1인당 연간 최대 1080만원을 올해부터 3년간 주는 제도다. 기획재정부와 고용노동부는 이를 통해 올해 대기업에서 3000개, 중소기업에서 5000개, 공공기관에서 2000개의 청년 일자리가 생길 것으로 예상하고 있다.

하지만 정부의 이런 전망은 현실과 동떨어진 것이란 지적이다. 세대간 상생고용지원제도의 지원 요건을 보면 대기업과 공공기관은 임금피크제를 적용받은 기존 근로자의 연봉이 1년차 10%, 2년차 15%, 3년차 20% 이상 깎일 때만 지원금을 받을 수 있다. 중소기업은 도입 연차에 상관없이 연봉을 기존보다 10% 이상 삭감하면 된다.

하지만 이 정도로 아낀 인건비로는 신규 채용이 어렵다는 분석이다. 예컨대 정년을 앞둔 연봉 6000만원의 중소기업 근로자가 임금피크제로 10% 임금이 깎이면 이 기업은 연간 600만원의 재원을 확보할 수 있다. 여기에 정부 지원금 1080만원을 더해도 중소기업 신입사원 평균 연봉(2490만원)의 67.4%에 그친다.

게다가 정부 지원금은 3년간만 받을 수 있다. 기업이 부담해야 하는 각종 사회보험료, 교육비까지 감안하면 신규 채용에 적극 나설 중소기업이 얼마나 되겠느냐는 지적이다. 대기업과 공공기관은 신입 초봉이 중소기업보다 1000만원 이상 많고, 정부 지원금은 절반 수준(540만원)이기 때문에 청년 고용 확대가 더욱 불투명하다. 기재부 관계자는 “추가로 세제 혜택을 줘 인건비 부담을 줄이는 것을 검토 중”이라고 말했다.

◆노사합의도 걸림돌

무엇보다 임금피크제는 노사가 합의해야 하기 때문에 도입이 쉽지 않다는 게 문제다. 임금피크제를 도입하기 위해서는 노조나 근로자 과반수의 동의를 얻어 취업규칙을 변경해야 한다. 다만 취업규칙 변경을 노조가 동의하지 않더라도 사회 통념상 합리성이 있으면 예외적으로 인정받을 수 있다는 대법원 판결이 있다.

최근 정부는 이 판결을 활용해 노조 동의 없이도 취업규칙을 변경할 수 있다는 내용의 ‘취업규칙 변경 지침’을 발표하려고 했지만 노동계의 강력한 반발로 무산됐다. 국회예산정책처 관계자는 “지금도 정부는 임금피크제를 택한 근로자에게 지원금을 주고 있는데, 지난해 혜택을 받은 근로자가 850여명에 불과했다”며 “정부가 노사합의를 이끌어 내지 못하면 세대간 상생고용지원제도도 무용지물이 될 것”이라고 우려했다.

◆무늬만 임금피크제 양산 우려

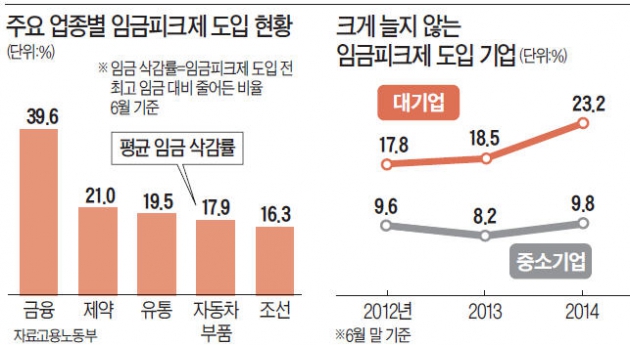

일부에서는 이번 제도 도입으로 임금피크제의 취지가 오히려 퇴색했다는 비판도 나온다. 정부가 세대간 상생고용지원제도로 제시한 ‘임금 삭감률 10%’는 앞으로 산업계에서 임금피크제 도입의 가이드라인이 될 가능성이 높다. 하지만 이 정도 수준으로는 청년 신규 채용을 꾸준히 늘리기 어렵다는 분석이다.

예를 들어 공공기관은 지난 2월 열린 노사정위원회의 공공부문 발전위원회 전체회의에서 내년 정년 연장과 신규 채용을 모두 감당하는 데 필요한 임금 삭감률이 30%로 제시됐다. 라영재 조세재정연구원 연구위원은 “임금피크제 도입이 신규 채용으로 이어지려면 임금 삭감률 10%는 턱없이 부족하다”고 지적했다.

기업 관계자는 “노사가 어렵사리 적정 수준의 임금 삭감률에 합의해 임금피크제를 도입했는데, 노조가 정부의 가이드라인이라며 삭감률을 10%로 줄일 것을 요구하면 대응이 쉽지 않다”고 토로했다.

세종=김주완 기자 kjwan@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![중동 긴장감 완화에 안도…나스닥 1.11%↑ [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZA.36447545.1.jpg)

![[단독] 20代 사기범죄율 1위, 대한민국](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36494722.3.jpg)