버냉키의 진단…한국은 완전한 변동환율제가 아니다?

버냉키 전 의장은 지난 27일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 한 국제금융포럼에서 대담을 했다. 관객석에서 지켜본 그는 거물답지 않게 겸손했다. “역사에 어떤 업적으로 남고 싶은가”라고 묻자 그의 답변은 소박하게도 “다 같이 일하기 좋은 중앙은행 분위기를 만든 것”이었다.

“국제 통화시스템이 제각각이라서 문제다. 유럽 일본 등은 변동환율제도를 운영한다. 한국 중국 등은 고정환율제도는 아니지만 ‘관리된 환율정책’을 쓰고 있다.”

그러면서 한국이 ‘완전한 변동환율제도’를 운영하면 조금 달랐을 것이라고 했다. 다른 국가가 양적 완화를 하면 (원화 강세로) 한국 경제가 취약해지고, 이는 완화정책을 유도해 언젠가는 내수가 살아날 것이란 설명이다. 당연한 시장 원리가 때론 오싹하게 들린다. ‘한국 경제가 취약해지면’이라는 가정이 특히 그렇다.

더 신경 쓰인 것은 한국은 ‘관리된 환율정책’을 쓰고 있다는 말이었다. 한국은 1997년 외환위기 이후 공식적으로 변동환율제를 표방했다. 하지만 환율을 시장에 맡기고 있는지 해외에선 곧잘 문제삼았다. 예컨대 미국 재무부는 지난 4월 의회제출 보고서에서 “한국은 경상수지 흑자와 외환보유액을 감안할 때 외환시장 개입을 줄여야 한다”고 했다. 외환당국의 한 관계자는 “무역적자가 불만인 미국 내 기업에 (노력을) 보여주려는 취지도 있을 것”이라고 말했다.

억울함도 느껴졌다. 막대한 돈 풀기로 엔화가치를 끌어내린 일본엔 아무 말도 없으니 말이다. 지난 26일 국제통화기금(IMF)은 “위안화가 더 이상 저평가되고 있지 않다”며 중국에도 면죄부를 줬다.

변동환율제를 채택한 국가들도 크건 작건 외환시장에 개입한다. 자본 유입으로 인한 통화가치 급등을 막고 외환보유액도 확충하기 위해서다. 버냉키는 이번 조언에서 ‘환율을 시장에 완전히 맡기라’고 하진 않았다. 서로 다른 환율제도를 조화시키기 위해 전 세계 국가가 대화해야 한다고 했다.

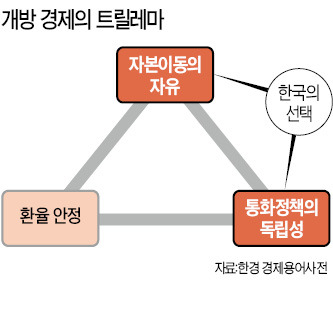

한은은 최근 ‘자본 자유화와 통화정책 자율성의 딜레마’라는 제목으로 해외 논문 하나를 소개했다. 경제정책의 ‘트릴레마(세 가지 딜레마)’가 더욱 난제가 됐다는 결론이다. 트릴레마(그림)란 한 국가의 정책이 자본이동의 자유, 환율 안정, 통화정책의 독립성 세 가지를 모두 이룰 수는 없다는 뜻이다. 변동환율국가는 이 가운데 환율 안정을 어느 정도 포기한다. 나머지 두 개를 지키는 쪽이 낫기 때문이다.

실제로 해외 자본이 국내로 들어왔을 때 자국 통화가치를 안정시키려면 외환을 사들여야 한다. 이 과정에서 자국 통화가 넘치면 물가가 뛰어 통화정책의 독립성이 훼손된다. 물가를 반영한 실질 통화가치도 올라 환율 안정의 실익마저 사라진다.

그런데 이 논문은 나머지 두 개 또한 지키기 어려워졌다고 말한다. 세계 금융시장의 연계성이 높아지면서 한 국가의 통화정책 변화가 주변국의 통화정책에 직접 영향을 준다는 것이다.

공철 한은 국제종합팀장은 “통화정책의 독립성이라도 지키려면 자본 이동을 조절해야 한다는 결론”이라고 설명했다. 외환시장 개입, 중앙은행 간 정책공조, 거시건전성 규제 등을 통해서다. 버냉키의 조언만으로는 난제를 해결하기 어려울 듯싶다.

김유미 경제부 기자 warmfront@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)