"中 알리바바, 규제완화 덕분에 美 페이팔 추월"

이민화 교수 기조연설

"5년내 금융거래 30% 차지…온라인 주도권 경쟁 치열"

메디슨 창업자이자 1세대 벤처 기업인으로 잘 알려진 이민화 KAIST 교수는 23일 서울 프레스센터에서 한국경영정보학회(회장 이호근 연세대 교수)가 주최하고 한국경제신문이 후원한 ‘핀테크 심포지엄’에 참석해 이같이 전망했다. 이날 기조 발제자로 나선 이 교수는 “대규모 오프라인 거래는 기존 금융회사가, 온라인 중심의 소액 거래는 정보기술(IT)회사가 주도할 가능성이 높다”며 “궁극적 진화 형태인 온라인 은행을 놓고 이들 간에 치열한 경쟁과 주도권 다툼이 벌어질 것”이라고 예상했다.

◆온라인 은행으로 진화

이 교수는 “알리바바가 쇼핑몰 가입자 정보를 활용한 빅데이터 분석을 통해 쇼핑 결제 대출 투자 보험 은행 등을 융합한 ‘연결과 가치 플랫폼’을 구축할 수 있었다”며 “이는 핀테크산업 전반의 진화 방향을 그대로 보여준다”고 설명했다.

이 교수는 “페이팔의 거래 규모가 180조원인 데 비해 그보다 훨씬 늦은 알리페이는 650조원에 달한다”며 “기술 혁신과 투자는 주로 미국에서 이뤄지고 있지만 정작 중국이 정부 차원의 과감한 규제 완화로 전 세계 시장의 70%를 차지하며 관련 산업을 선도하고 있다”고 말했다.

◆기술 아닌 정부 규제가 걸림돌

이 교수는 국내 핀테크산업이 부진한 원인을 정부 규제에서 찾았다. 그는 “페이게이트 인터페이 등 국내 핀테크회사들이 미국 페이팔이나 스트라이프보다도 앞선 1998년 서비스를 개발했으나 금융 규제에 막혀 상용화에 실패했다”고 지적했다. 이날 심포지엄에 참석한 박소영 페이게이트 대표도 “금융당국을 설득하는 데 십수년의 세월을 보냈다”며 “오죽하면 그동안 규제 개혁을 위해 고생했다며 정부에서 훈장까지 주더라”고 말했다. 김용진 서강대 교수는 “규제 뒤에는 언제나 혜택을 보는 기득권 세력이 존재하기 마련”이라며 “스타트업의 발목을 잡고 있는 최소 자본금 규제 완화도 대형 카드사의 반대에 부딪혀 지금까지 실현되지 못하고 있다”고 했다.

규제 방식이 바뀌어야 한다는 지적도 나왔다. 이 교수는 “사전 규제가 아닌 사후 책임을 강화하는 방식으로 전환하고 해외 선진국처럼 기업 규모가 작을 때는 유연하게 하되 덩치가 커지면 규제하는 것도 검토해볼 필요가 있다”고 제안했다. 미국과 영국에서는 각각 월 자금거래량 300만달러, 300만파운드 이하에선 자본금 규제가 없다. 이 교수는 빅데이터와 개인정보 보호 간 상충 문제에 대해서도 “본인 동의하에서만 빅데이터를 활용할 수 있도록 하면 될 것”이라고 했다.

◆애플페이 넘는 혁신 나와야

이날 심포지엄에서는 핀테크산업과 관련한 다양한 아이디어도 나왔다. 이경전 경희대 교수는 “삼성페이나 애플페이 모두 기존 신용카드 기반 서비스로, 진정한 혁신으로 볼 수 없다”며 “현행 신용카드 시스템과 달리 소비자가 스마트폰으로 사업자의 계좌 정보를 받아 결제하는 ‘사용자 중심의 모델’이 나와야 한다”고 주장했다.

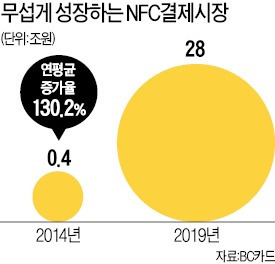

성기윤 비씨카드 핀테크사업실장은 “카드사가 결제 전체 프로세스를 수행하던 시대에서 분야별 핵심 경쟁력을 갖춘 핀테크기업과 역할을 분할하는 시대로 전환되고 있다”며 “비씨카드도 온라인 쇼핑몰, 통신사, 스마트폰 업체 등과 동시다발적인 제휴를 추진하고 있다”고 말했다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)