"일체형 스마트원자로 강점은 안전"

최순 한국원자력연구원 소형원자로개발단장

고장·사고위험 크게 낮춰…비용은 대형의 3분의 1 수준

중소형 원전은 블루오션

사우디 수출 계기로 중동진출 '물꼬' 트여

최순 한국원자력연구원 소형원자로개발단장(사진)은 “2008년 경제성이 없다는 평가가 나오며 8개월 동안 연구비가 끊겼던 때가 가장 큰 위기였다”며 “한 달 뒤에 조직이 없어지지 않을까 하는 불안감에 시달려야 했다”고 말했다.

많은 연구원이 중간에 떠났다. 그는 “원전 계통을 설계하려면 최소 50명의 전문가가 필요하다”며 “이들을 유지하는 것도 쉽지 않은 일”이었다고 했다.

○땅 넓고 물 부족한 국가에 적합

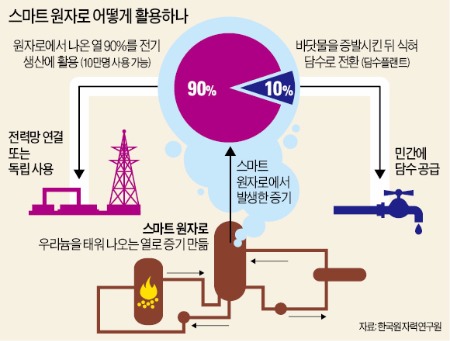

스마트는 처음부터 수출을 염두에 두고 만들어졌다. 국토가 작고 바다에서 쉽게 냉각수를 얻을 수 있는 한국보다는 땅이 넓고 물이 부족한 국가에 알맞다. 최 단장은 “한국은 산간벽지에 원자로를 건설해도 금방 수도권까지 전선을 연결할 수 있지만, 사우디아라비아나 칠레 같은 나라는 수천㎞씩 전선을 연결해야 하는 문제가 있다”고 말했다.

규모의 경제를 실현할 수 없는 중소형 원자로는 대형 원자로에 비해 경제성은 낮다. 그러나 안전성을 대폭 높여 도시 가까이에 지을 수 있다는 장점이 있다. 그는 “냉각수를 공급하는 배관을 포함해 모든 기능을 원통형 압력 용기 안에 집어넣었기 때문”이라고 설명했다. 덕분에 일본 후쿠시마 사태처럼 외부의 충격에 배관이 끊기는 일을 원천 차단할 수 있다.

1997년 7월 한국원자력연구원은 한국형 중소형 원자로 개발에 착수했다. 틈새시장을 공략하기 위해서였다. 대형 원전은 미국 프랑스 일본 등 선진국이 선점하고 있었다. 반면 중소형 원전은 아직 아무도 관심을 두지 않아 한국이 시장을 주도할 기회가 있다고 봤다.

하지만 정권이 바뀔 때마다 원자력에 대한 정책도 계속 바뀌었다. 단기간에 성과가 나오지 않은 프로젝트에 대해 정부를 설득해 예산을 배정받는 것도 쉽지 않았다. 2002년과 2006년, 2008년 세 차례나 연구비가 끊겼다. 특히 2008년 2월엔 한국개발연구원(KDI)의 예비타당성 조사에서 ‘경제성 없음’으로 결론이 나면서 최대 위기를 맞았다.

그러다 2008년 7월 원유 가격이 배럴당 140달러까지 오르고, 이명박 정부가 원자력을 신성장산업으로 적극 육성키로 하면서 그해 12월 중소형 원자로 개발이 가까스로 재개됐다. 2012년 개발에 성공하기까지 연구비 3477억원, 연인원 약 1700명이 투입됐다. 현장에서 프로젝트를 주도한 김긍구 원자력연구원 스마트개발부장은 나이가 30대에서 50대로 넘어가는 긴 시간을 쏟아부어 스마트 개발에만 매달렸다.

○중소형 원전 시장에선 앞서

스마트는 세계 첫 중소형 원자로다. 연구가 잠깐씩 멈추긴 했지만 가장 먼저 개발에 뛰어든 덕분이다. 그러나 미국이 2003년, 중국이 2010년께 중소형 원자로 개발에 뛰어들어 강력한 경쟁자로 떠올랐다.

대형 원전은 기(基)당 건설비용이 3조원이 넘지만 중소형 원전은 1조원이면 지을 수 있어 경제력이 취약한 나라에도 수출할 수 있기 때문이다. 현재 필리핀 몽골 말레이시아 칠레 카자흐스탄 등이 중소형 원자로 도입을 희망하는 것으로 알려져 있다.

최 단장은 “대형 원전과 달리 중소형 원전 시장은 한국이 가장 앞서 있다”며 “사우디아라비아 정부가 한국 미국 중국의 중소형 원자로를 모두 비교한 뒤 스마트를 최종 선택한 것이 이를 잘 보여준다”고 강조했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)