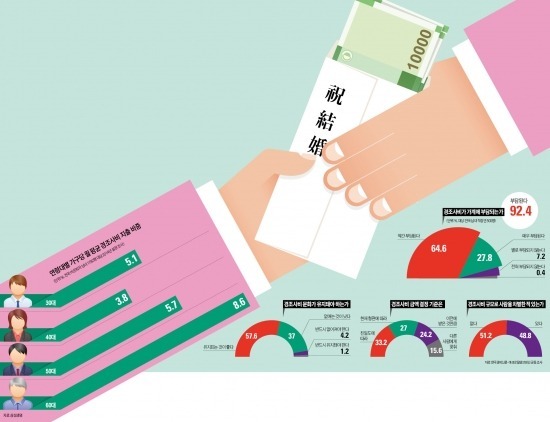

['또 다른 세금' 경조사비] 연말정산보다 어려운 경조사비 고민 3단계

(1) 낼까 vs 말까…"찜찜하니 그냥 내자"

(2) 3만원 vs 5만원…"앞으로도 볼 사람인데"

(3) 밥먹을까 vs 말까…"밥값보다 적진 않겠지?"

왕래없던 동료의 청첩장

내자니 부담, 안주면 후회…줬는데 못받으면 섭섭해

경조사비 덕에 대사 치러…관계 돈독해지는 장점도

얼굴보다 봉투 반기는 ‘서글픈 현실’

![['또 다른 세금' 경조사비] 연말정산보다 어려운 경조사비 고민 3단계](https://img.hankyung.com/photo/201502/AA.9643982.1.jpg)

거래처 사람들의 경조사도 골칫거리다. 애경사의 당사자가 시쳇말로 ‘잘나갈 때 치르자’는 생각을 하고 있는 만큼 얼마만큼 성의 표시를 해야 할지 애매해서다. 특히 주말 점심이 아닌 시간에 결혼할 때는 봉투만 보내라는 것인지, 오라는 것인지 더 헷갈린다. 직장인 이모씨(32)는 “나의 축하를 원하는 것인지, 경조사비를 원하는 것인지 궁금해질 때가 많다”며 “얼굴보다 봉투를 더 반가워할 것 같다는 생각이 들면 서글프다”고 말했다.

회사 여직원의 경조사도 고민을 더하는 요인이다. 똑같은 동료라고 생각해 차별 없는 자신만의 기준에 따라 경조사비를 내지만, 정작 자신에게 경조사가 생겼을 때 도움을 받을 수 있는 확률이 적다는 생각이 들어서다.

마음 속 갈등에도 불구하고 보통은 나중에 불편하지 않기 위해 경조사비를 낸다. 경조사비가 ‘부조’가 아닌 ‘부담’이 되고 만 것이다. 은행원 박모씨는 “청첩장이 세금 고지서 같이 느껴질 때가 많고, 거의 준조세처럼 생각돼 부담스럽다”며 “이대로는 안 된다”고 진단했다.

만기 없는 적금, 만기 없는 부채

경조사비를 내겠다고 결정하고 나면 봉투에 넣을 ‘금액’이 고민이다. 직장인 최모씨는 경조사비를 받을 땐 ‘빚’이라고 생각한다. 그가 경조사비 금액을 결정하는 기준은 ‘동일가 교환’의 원칙이다. 받은 만큼 주겠다는 생각이다. 때문에 그는 청첩장을 받으면 애지중지 보관 중인 자신의 경조사비 장부부터 들여다본다. 얼마짜리 청구서인지부터 따져보기 위해서다.

3만원이냐, 5만원이냐를 결정하는 일도 만만찮다. 친밀도나 혈연관계, 거래관계 등에 따라 내지만 친근함의 거리나 직급 간 거리에 대한 판단이 서로 다를 수 있어서다. 직장인 하모씨는 “먼저 5만원을 하면 나중에 그 사람도 5만원을 줄 거라고 믿고 한다”며 “그 믿음이 깨졌을 땐 서운한 것이 사실”이라고 말했다.

그러다 보니 결혼식이나 장례식 참석 여부를 금액과 연계하는 사람들도 적지 않다. 식장에서 식사를 안 하면 3만원, 식사를 하면 5만원을 내는 식이다. 예식장의 밥값을 따져보는 사람도 많다. 5만원짜리 밥을 주는 식장이라면 5만원 이상을 내야 한다는 생각이다. 결국 경조사비는 ‘만기 없는 적금이자 만기 없는 부채’가 된다. 자신의 경조사 때 받을 경조사비를 고려하면 지금 내는 경조사비는 적금이다. 하지만 지금 받는 경조사비는 언젠가 돌려줘야 할 부채이기도 하다.

“액수 낮추고 대상 축소하는 노력 필요”

경조사비 문화를 상호부조 차원의 미풍양속으로 보는 견해가 적지 않다. 형편이 넉넉하지 않았던 직장인 권모씨는 결혼할 때 축의금이 큰 도움이 됐다고 말한다. 결혼식 비용을 대고도 2000만원가량이 남아 혼수 구입에 보탰기 때문이다. 그는 “축의금을 준 사람들과 관계가 돈독해지는 계기가 될 수 있다”며 긍정적으로 평가했다.

하지만 부담일 뿐이라며 부정적으로 생각하는 사람이 더 많다. 한 은행원은 “결혼 시즌에는 한 달에 50만원가량 지출하기도 한다”며 “경제적인 부담감 때문에 결혼식에 얼굴을 비추지 않은 때도 있었다”고 전했다.

머리를 싸매고 고민하는 대신 자신만의 기준을 정하고 실천하는 사람도 늘고 있다. 2년 전 은퇴한 박모씨는 “앞으로 안 받고, 안 주겠다는 마음으로 경조사비를 아껴서 작년에 해외 여행을 다녀왔다”며 자신의 결단을 자랑스러워했다.

경조사비 문화 자체를 없애자는 의견도 나오지만 현실적으로 쉽지 않다. 이에 따라 부담을 줄이기 위해 경조사 참석 대상을 줄이고, 액수를 낮춰가는 데 공감대를 형성해야 한다는 지적도 나온다. 한 대기업 부장은 “경조사 때 정말 가까운 사람들에게만 알려서 진심으로 축하를 받거나, 위로를 받는 문화가 정착됐으면 좋겠다”는 바람을 전했다.

김일규 기자 black0419@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)