['뉴타운 출구전략' 또 연장] 아파트 재건축 연한 30년으로 단축

도정法 시행령 개정안 통과…주거환경 평가 비중 높여

층간소음 심해도 재건축 가능…소형 의무 비율도 낮아져

국토교통부는 이 같은 내용을 담은 ‘도시 및 주거환경정비법 시행령’ 개정안이 국무회의를 통과했다고 20일 발표했다. 개정안은 조례 개정 등의 절차를 거쳐 5월께부터 시행될 예정이다. 이 개정안은 정부가 지난해 발표한 ‘9·1 부동산대책’의 후속이다.

![['뉴타운 출구전략' 또 연장] 아파트 재건축 연한 30년으로 단축](https://img.hankyung.com/photo/201501/AA.9515867.1.jpg)

시행령 개정으로 서울의 경우 1987년 이후 건설된 아파트부터 2년에서 최대 10년간 재건축 연한 단축 혜택을 보게 됐다. 방이동 올림픽 기자·선수촌아파트(1988년 준공)는 기존 재건축 연한 산식에 따르면 지은 지 34년이 지난 2022년에야 재건축이 가능했지만, 연한이 단축되면서 2018년이면 재건축 사업을 시작할 수 있게 됐다. 1991년 이후 준공한 주택부터는 종전에 비해 10년씩 단축된다.

국토부에 따르면 1987~1990년에 건설된 공동주택은 전국적으로 73만5000가구에 이른다. 이 가운데 서울지역 아파트는 총 18만8000여가구다. 국토부 관계자는 “재건축 연한 상한을 30년으로 단축하면 재건축 사업이 과열될 것이라는 일각의 우려가 있지만 재건축 사업 완료까지는 10여년의 시간이 걸리기 때문에 사업 지역이 한꺼번에 몰릴 가능성은 낮다”고 말했다.

재건축 연한을 채웠을 때 시행하는 안전진단 기준도 주민들이 겪는 불편을 많이 반영하는 방식으로 바뀐다. 현재 안전진단은 아파트가 낡아 붕괴 위험이 있는지를 중점적으로 점검한다. 그러나 앞으로는 층간소음 등 사생활 침해, 냉난방 방식 등 에너지 효율 개선, 노약자 이동 편의성 및 어린이 생활환경 개선 등을 감안해 재건축 허용 여부를 결정하기로 했다.

소형 아파트 의무 건립 비율도 낮아진다. 기존에는 수도권 과밀억제권역에서 재건축 사업을 할 때 전용면적 85㎡ 이하 주택을 가구 수 기준 60% 이상, 전체 연면적 대비 50% 이상 건설해야 한다. 앞으로는 연면적 기준을 폐지하고 가구 수 기준만 충족하면 된다.

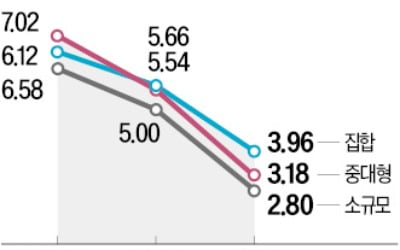

정부는 도심 재개발의 사업성을 높일 수 있는 방안도 마련했다. 재개발 사업을 할 때 임대주택을 의무적으로 지어야 하는 임대주택 의무건설 비율을 5%포인트 낮췄다. 지금까지는 재개발 구역별로 전체 가구 수의 5~20%(수도권 8.5~20%, 지방 5~17%), 연면적 기준은 3~15% 범위에서 임대주택을 지어야 했다.

앞으로는 연면적 기준이 폐지되고 가구 수 기준도 가장 높은 비율을 5%포인트씩 낮춰 수도권은 전체 공급 가구 수의 15% 이하, 비(非)수도권은 12% 이하만 확보하면 된다.

개정안에는 또 가로주택정비사업에 대한 층수 제한을 2종 일반주거지역에 한해 현재 7층 이하에서 15층 이하로 완화하는 내용도 담겼다. 가로주택정비사업은 낡은 저층 주거지의 가로망을 유지하면서 공동주택을 지을 수 있게 하는 소규모 정비사업을 말한다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36513659.3.jpg)