부실 지자체 '재정 자치권' 빼앗는다

정부·상급지자체가 구조조정 진행키로

법정관리制와 비슷…정부가 예산 등 관리

이달 입법예고 내년 시행…지자체 "자치권 훼손" 반발

지난해 전국 243개 광역·기초 지자체의 채무는 31조5766억원에 달했다. 지자체의 숨겨진 빚으로 불리는 산하 지방공기업 부채(73조9000억원)까지 합치면 105조4766억원에 이른다. 2009년(84조6638억원, 지자체 26조4638억원·지방공기업 58조2000억원)보다 24.6% 늘었다. 급속히 불어나는 지방 부채를 방치할 경우 일부 지자체가 디폴트(채무 불이행) 상황에 빠질 가능성이 있다는 게 안행부의 설명이다. 이주석 안행부 지방재정세제실장은 “지자체가 디폴트 상황에 빠지면 그 피해는 고스란히 지역 주민에게 돌아간다”고 지적했다.

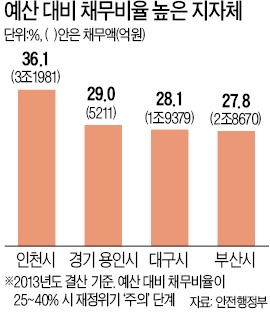

안행부는 기존의 지자체 재정위기관리제도와 연계해 긴급재정관리제도를 시행할 방침이다. 2011년 도입된 재정위기관리제도는 채무, 금고 잔액, 공기업 부채 등 재정지표가 기준을 벗어난 지자체를 재정위기 단체로 지정하는 제도다. 예산 대비 채무 비율이 40% 이상이면 심각, 25~40% 미만은 주의, 25% 미만은 양호로 분류된다.

이달 기준으로 예산 대비 채무 비율이 25%를 넘어 ‘주의’ 단계로 분류된 지방자치단체는 인천(36.1%), 경기 용인(29.0%), 대구(28.1%), 부산(27.8%) 등 4곳이다. 지금까지 예산 대비 채무비율이 40%를 넘은 지자체는 한 곳도 없다. 재정위기 주의 단계로 분류되더라도 신규 투·융자사업과 지방채 발행 규모만 일부 줄어들 뿐이다. 채무비율이 40%가 넘는 ‘심각’ 단계에 접어들더라도 교부세 감액 등의 조치만 추가될 뿐 특별한 제재 수단은 없다.

지자체가 갑작스럽게 채무불이행 위기에 몰리거나 자구노력으로는 위기 상태를 극복할 수 없다고 판단될 경우 정부가 개입해 구조조정을 진행시키는 강력한 장치가 필요하다는 지적이 제기돼 왔다. 앞서 황우여 전 새누리당 대표(현 교육부 장관)는 올초 신년회견에서 ‘지자체 파산제’ 도입을 검토해야 한다고 밝히기도 했다.

안전행정부에 따르면 긴급재정관리제도 대상은 예산 대비 채무비율이 40%가 넘어 ‘심각’ 단계로 분류되는 지자체가 후보가 된다. 해당 지자체가 심각 단계로 분류된 향후 3년간 부채가 오히려 늘거나 감축 노력이 부족하다고 판단될 경우 정부는 긴급재정관리제도 대상으로 지정한다. 금고 잔액이 부족해 유동성 위기를 겪는 지자체도 대상이다.

해당 지자체가 긴급재정관리제도 대상이 되면 건전성이 회복될 때까지 단체장의 고유 권한인 예산편성권 등 재정 자치권이 제한된다. 정부가 지자체 사업의 우선순위를 조정하고, 자산 매각 등 구조조정도 추진할 수 있다.

다만 안행부는 긴급재정관리제도가 파산제도와는 다르다고 선을 긋고 있다. 안행부 관계자는 “민간의 파산제도는 법인을 해산하는 절차인 반면 긴급재정관리제도는 지자체의 재정건전성을 회복시키려는 제도로 서로 다르다”며 “민간분야의 법정관리 제도와 비슷하다고 보면 된다”고 말했다.

하지만 지자체는 “긴급재정관리제도는 지방자치를 훼손하는 처사”라며 강력 반발하고 있어 향후 추진 과정에서 논란이 예상된다.

강경민 기자 kkm1026@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 롯데월드 어드벤처, 35주년 신규 퍼레이드 '월드 오브 라이트' 오픈](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36526407.3.jpg)