"고액 연봉·파워, 다 옛날 얘기죠…요즘은 이직 생각뿐"

스타 애널리스트 연봉 한때 6억원…지금은 전성기의 60%도 못받아

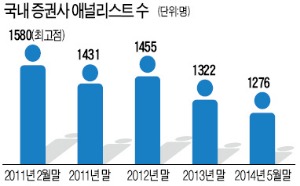

증권사 순익 줄며 구조조정 1순위…1500명 넘던 인력, 3년새 1200명으로

한 증권사 애널리스트의 자조 섞인 말이다. 자본시장의 ‘꽃’으로 불리던 애널리스트들이다. 기업보고서 ‘매수’란 의견을 붙이면 주가가 상한가를 치는 짜릿함도 즐겼다. 기업 탐방을 가면 ‘극진한 대접’을 받는 것은 물론이었다. 연봉이 세기로 유명한 금융권에서 최고 수준의 연봉을 받았다.

이후 2000년대 중후반까지 업황이 좋던 자동차, 조선, 화학 담당 애널리스트들의 연봉은 3억~4억원에 달했다. 소위 ‘스타 애널리스트’는 한 해 5억~6억원의 돈을 받기도 했다. 투자길라잡이라는 명예와 존경, 고액의 연봉 그리고 파워까지 갖고 있어 한때 대학생들이 최고로 선망하는 직업으로 꼽히기도 했다.

그러나 요즘 애널리스트는 이 같은 ‘꿈의 직업’과는 거리가 멀어졌다. 증시 침체로 개미투자자들이 시장에서 이탈하며 기업보고서의 약발이 뚝 떨어졌다. 매수 리포트만 내고 매도 의견은 없는 일방통행식 투자의견에도 차가운 시선이 쏟아진다. 여기에 지난 3월 CJ E&M의 실적 정보 유출 사건은 애널리스트의 입지를 대폭 약화시켰다.

젊은 애널리스트 여러 명이 CJ E&M의 미공개 정보를 친한 펀드매니저들에게 유출한 혐의로 구속되면서 정보 유통에 제동이 걸린 것. 기업의 속사정을 파악해 기관투자가들에 알려주던 일을 못하게 되면서 애널리스트를 찾는 기관투자가들도 줄어들었다.

2002년 이후 11년 만에 찾아온 증권사 ‘적자 충격’으로 애널리스트 연봉 신화도 옛말이 됐다. 2012년 국내 증권사들의 당기순이익은 1조208억원으로 전년(2조2126억원) 대비 절반으로 줄었다. 지난해엔 1098억원의 순손실을 내며 적자로 돌아섰다. 현재 애널리스트들의 평균 연봉은 전성기에 비해 40% 이상 낮아졌다는 게 정설이다.

일자리도 사라지고 있다. 2011년 1500명이 넘었던 국내 증권사 애널리스트 수는 올 들어 1200여명으로 감소했다. 3년 사이 다섯 명 중 한 명이 자리를 떠난 것이다. 남은 애널리스트들의 업무 부담은 한층 커졌다.

애널리스트들이 영업지원 업무까지 맡기도 하고, 여러 업종의 리서치를 한 사람이 떠안기도 한다. 지기호 LIG투자증권 리서치센터장은 “업무 강도가 갈수록 세지면서 4~5년 안팎으로 경험을 쌓아 애널리스트로 키우는 RA(보조연구원) 인력군도 좁아지고 있다”고 말했다.

한편에서는 이런 위기를 체질 변화의 기회로 삼아야 한다는 자성의 목소리가 나온다. 정보력이 아닌 분석력을 키우고, 좋은 전망만 내놓는 게 아니라 아픈 속살까지 건드릴 수 있어야 존재 가치를 부각시킬 수 있다는 지적이다.

자동차업종 분석으로 유명한 고태봉 하이투자증권 연구원은 ‘애널리스트 무용론이 여의도에 팽배해 있다’는 구절로 시작하는 페이스북 글을 올렸다.

그는 “1990년대 말부터 증권사 리서치센터에만 몸 담아왔던 내게 이런 변화는 낯설면서도 참 쓰리고 아프다. 우리가 뭘 잘못해온 것일까. 왜 이런 급한 변화의 시기에 적응하지 못했던 것일까. 분석의 가치를 되찾고 존경을 얻기 위해서는 어떤 노력과 변화가 선행되어야 할까”라고 스스로에게 아프게 되물었다.

윤정현 기자 hit@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![삼성SDS, 1분기 영업익 2259억…전년비 16.2% 증가 [주목 e공시]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36520684.3.jpg)

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)