사물인터넷 혁명…삼성드림팀 떴다

세계 기술표준 선점 목표

애플 '시리' 개발자가 지휘

“IoT의 선두 주자가 되기 위해 플랫폼을 개발할 것”(우남성 삼성전자 사장)이라는 목표를 향해 첫걸음을 내디딘 셈이다. 애플의 음성 서비스 ‘시리’ 개발을 주도한 루크 줄리아 부사장을 영입해 SAMI 총괄 책임자로 임명했다.

세계 기업들이 IoT 시장을 선점하기 위해 물밑 경쟁을 시작했다. 표준화 선점 경쟁은 물론 기술 동맹, 인수합병(M&A)을 통해 세를 불리는 움직임이 본격화하고 있다.

국내에선 삼성전자와 SK텔레콤 KT 등이 뛰어들었다. 삼성전자는 2012년 IoT의 핵심인 무선 데이터 통신 기술을 보유한 스웨덴 나노라디오와 영국 CSR 모바일부문을 잇달아 인수했다. 올해 들어선 구글 시스코와 IoT를 비롯한 각종 특허를 공유하는 ‘3각 동맹’을 맺었다.

SK텔레콤은 국가 간 원활한 IoT 서비스를 제공하기 위해 지난달 아시아·태평양 지역 10개 주요 이동통신사와 ‘브리지 사물통신 얼라이언스’(BMA·Bridge M2M Alliance)’를 출범시켰다. 영국 반도체 설계업체 ARM과 IoT 공동 연구도 추진하기로 했다. KT는 2012년 말 한국전자통신연구원(ETRI)과 M2M 사업 양해각서(MOU)를 체결했다.

IoT 빅뱅이 온다

해외에선 IBM이 작년 4월 자체 표준기술(MQTT)을 적용한 IoT 솔루션을 내놨다. 오라클과 시스코도 자체 표준을 준비 중이다. 퀄컴은 작년 12월 IoT 기술 개발 컨소시엄인 올신얼라이언스를 설립해 한 달 만에 회원사를 25개로 늘렸다.

정부도 나섰다. 미래창조과학부는 지난해 7월 ‘IoT 표준화 협의회’를 만들었다. 국내 기술이 세계 표준으로 채택되도록 지원하는 산·학·연 협의체다. 미국 에너지국은 2009년 IoT 사업에 3862억원을 투자하는 계획을 세워 추진 중이다. 미국 국가정보위원회(NIC)는 IoT를 2025년까지 국가 경쟁력에 영향을 미칠 ‘파괴적인 혁신 기술’ 중 하나로 선정했다. 중국 국무원도 ‘중장기 과학기술 발전 계획’(2006~2020)에 IoT에 6조원을 투자하는 내용을 포함시켰다.

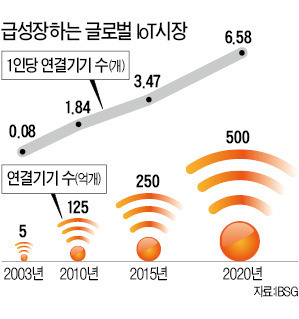

글로벌 기업들이 잇달아 IoT 시장에 뛰어들고 각국 정부가 IoT 시대를 준비하고 있는 것은 이 분야가 폭발적으로 성장할 것이란 전망 때문이다. ‘모바일 빅뱅’에 이어 ‘IoT 빅뱅’이 오고 있다는 분석이다.

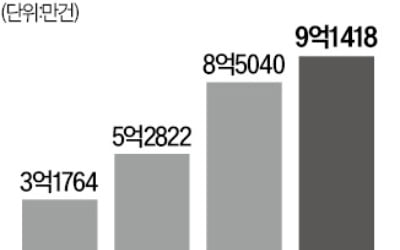

시장조사업체 가트너는 2020년 세계 IoT 제품·서비스 공급업체의 수익이 3000억달러(약 318조원)를 넘어설 것으로 전망했다. 이로 인해 창출되는 세계 경제의 부가가치는 1조9000억달러(약 2000조원)에 달할 것으로 추산했다.

정인설/전설리 기자 surisuri@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트