탈 많은 '화관법' 제재 수준 낮춘다

'전체 사업장' 아닌 '문제 생긴 곳' 으로 한정

12일 환경부에 따르면 2015년 화관법 시행을 앞두고 세부 시행령 작업을 하고 있는 ‘하위법령 협의체’는 지난 10일 마지막 회의를 열고 이 같은 내용의 제재 완화 방안을 마련했다. 이 협의체는 정부뿐만 아니라 산업계 관계자 및 민간 전문가 등이 참여하고 있는 민·관 합동 태스크포스(TF)다.

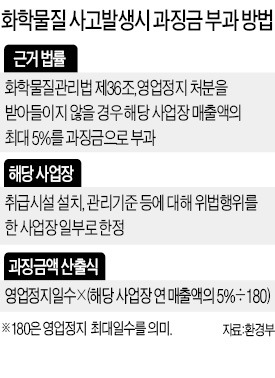

협의체는 우선 과징금 부과, 영업정지 처분 등의 기준이 되는 ‘해당 사업장’을 취급시설 설치, 관리 기준 등에 대한 위법 사안이 나타난 일부 지역으로 한정하기로 했다. 화학물질 사고가 발생한 공장, 제조라인 등만 규제하겠다는 얘기다. 다만 사업장 단위로 제출해야 하는 장외영향평가서, 위해관리계획서 등을 제출하지 않으면 해당 사업장 전체를 제재하기로 의견을 모았다.

이에 따라 제재 수위는 당초 지난해 5월 화관법이 국회를 통과할 때보다 훨씬 낮아질 전망이다. 과징금 부과 기준을 다루고 있는 화관법 36조에 따르면 ‘영업정지 처분에 갈음해 해당 사업장 매출액 100분의 5 이하의 과징금을 부과할 수 있다’라고 명시돼 있다.

그동안 산업계는 이 조항을 근거로 특정 사업장에서 화학물질 사고가 발생해 전체 사업장에 대한 영업정지 또는 과징금 부과 처분을 내릴 경우 매출 수익 등의 측면에서 돌이킬 수 없는 타격을 받을 것으로 우려해왔다.

환경부는 협의체의 이날 결정을 최대한 존중한다는 입장이다. 환경부 관계자는 “엄밀히 따지면 규제를 완화하는 것이 아니고 그동안 법령 해석에 오해가 있었던 부분을 바로잡은 것”이라고 설명했다. 화관법의 실제 운영 방식과 제재 수위가 알려진 것과 달리 상당히 온건한데도 산업계가 과도한 우려를 표명해온 만큼 이번 기회에 ‘오해’를 불식시킬 수 있게 됐다는 것이다.

하지만 환경부가 물러선 결정적 계기는 올해 경제 활성화를 국정 제1순위로 올려 놓은 청와대가 화관법에 우려를 표명했기 때문이라는 얘기가 많다.

“화관법이 지나치게 기업 활동을 옥죌 뿐만 아니라 제재 수위가 형평성을 잃었다는 지적에 타당성이 있는 만큼 재검토하라”는 지시가 있었다는 것. 청와대는 삼성전자 사업장을 사례로 최장 180일간의 영업정지 또는 수천억원대의 과징금이 부과될 수 있다는 ‘시뮬레이션’ 보고를 접하고 깜짝 놀랐다는 후문이다.

환경부는 다만 ‘해당 사업장’의 범위를 시행령 등 하위법령에서 정하지 않고 내부 법령 해석 지침으로 규정할 방침이다. 구체적인 규제 범위도 화학물질 사용 방법이 제각각인 업종별 실태조사 등을 거쳐 오는 4월까지 확정할 계획이다.

세종=김주완 기자 kjwan@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)