[책마을] 거대 산업이 된 관광의 빛과 그림자…여행자에겐 힐링, 자연엔 킬링

엘리자베스 베커 지음 / 유영훈 옮김 / 명랑한지성 / 528쪽 / 2만5000원

![[책마을] 거대 산업이 된 관광의 빛과 그림자…여행자에겐 힐링, 자연엔 킬링](https://img.hankyung.com/photo/201309/AA.7816922.1.jpg)

저자는 프랑스 관광산업을 전자의 모범적 사례로 소개한다. 1936년 사회주의자 총리 레옹 블룸이 세계 최초로 국민에게 2주간의 유급휴가를 주는 정책을 시행하면서 ‘본의 아니게’ 관광을 산업으로 만들었던 프랑스는 ‘가장 프랑스다운 것’을 팔아 관광객을 모으고 있다.

보르도에는 번쩍번쩍한 관광시설이 없지만 사람들은 이 지역의 와인 외에도 분위기를 소비한다. 자동차 대신 걷거나 전차를 타고, 석양을 즐기도록 도시를 설계했다.

하지만 관광을 노리고 도시 계획을 짠 건 아니다. 스테팡 들로 보르도 부시장은 “도시를 소생시키는 게 목적이었지 관광객을 불러들이려고 노력한 게 아니었으며, 그랬기 때문에 오히려 성공했다”고 말한다. 프랑스 당국은 농업 또한 관광산업의 선순환 속에서 보호한다. 해당 지역의 친환경 농법을 장려하고, 그렇게 길러진 좋은 식재료를 다시 관광산업의 무기로 써먹는 식이다.

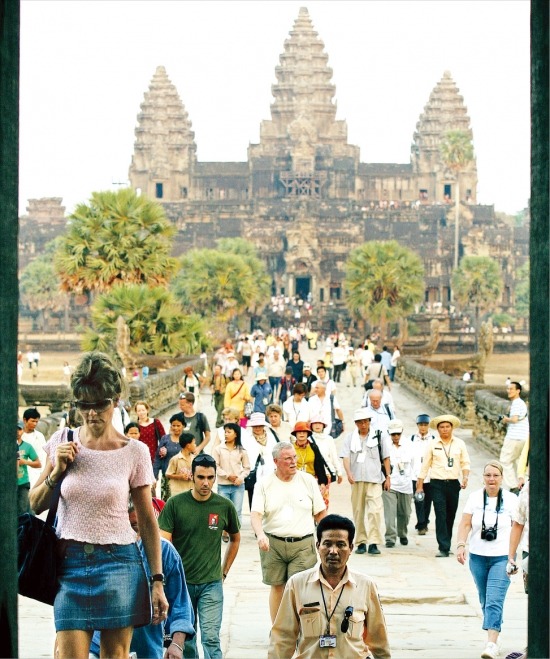

캄보디아는 안타까운 현실을 보여준다. 정부는 관광산업이 가난을 탈출시켜줄 거라 믿지만, 정작 관광 자원 개발은 보호해야 할 문명을 파괴하는 식으로 이뤄진다. 앙코르와트의 도시 시엠레아프에 우후죽순처럼 들어선 호텔들이 지하수를 마구잡이로 끌어다 쓰는 탓에 사원의 지반은 계속 침하하고 있다. 외국 기업이 참여한 개발의 이익은 그 기업과 뒤를 봐준 관료들의 주머니로 들어간다. 반면 원주민들은 빈민촌으로 내몰리거나 섹스관광의 희생양이 된다.

저자가 유럽·미국 중심주의를 갖고 있는 건 아니다. 그는 코스타리카와 잠비아의 생태관광을 보존과 산업이 함께 발전하는 사례로 삼고, 베네치아가 원주민의 삶을 파괴했다고 말한다. 미국은 아예 관광을 산업으로 생각하지 않는 경향이 있다. 여행자가 관광지의 민중을 착취한다는 식의 개인적인 ‘공정여행’을 주장하는 것 또한 아니다.

결국 그의 얘기는 세계 경제에서 대단히 큰 부분을 차지하는 관광은 철저히 산업적으로 봐야 하며, 그런 만큼 파괴적 개발이 아닌 원주민과 관광객, 해당 국가 경제가 선순환하는 산업이 돼야 한다는 얘기다. “여행은 그 자체로 좋지도 나쁘지도 않지만 여행과 관광산업은 좋거나 나쁜 영향을 미친다. 어떤 결과를 내느냐는 정부에 달려 있다”고 그는 강조한다.

한마디로 이 책은 ‘관광산업에 대한 글로벌 리포트’다. 읽고 나면 세계 관광산업의 현주소가 그려진다. 물론 저자가 그린 그림이 현실을 완벽하게 반영하는 건 아닐 것이다. “세상에는 가난에서 탈출하기 위해 (저자가 비판하는)관광에 큰 희망을 건 빈곤층이 수천만명이나 된다”는 독자의 지적도 저자 스스로 소개한다. 그렇다고 이 책의 의미가 사라지는 건 아니다. 저자가 보고 들은 것을 이해하고 이면에 대해 생각해보는 건 독자의 또 다른 몫이 아닐까.

박한신 기자 hanshin@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트