日 학자가 펴낸 '조선인 강제 징용사', "하루 17시간 노동에 구타…아소탄광은 지옥"

아소 다로 日부총리 증조부가 세웠던 탄광

한인 광부들 고혈 빨아…현재 아소그룹으로 성장

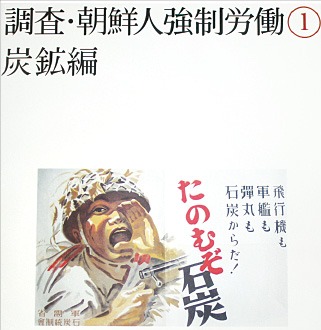

일본인 사학자 다케우치 야스토(56)가 이 같은 징용 조선인의 삶을 고발하는 책을 최근 출간했다. 제목은 ‘조사(調査)·조선인 강제노동-탄광편’. 책의 내용은 일본 후생성 근로국의 ‘조선인 노무자에 관한 조사’와 후쿠오카현 지방 직업 소개사무소의 ‘조선인 노동상황’ 등 정부 문서, 아소그룹의 사사(社史), 일본인 르포 작가 하야시 에이다이의 기록 등을 토대로 했다.

폭력은 일상이었다. 아소그룹 계열의 아카사카탄광에서 1928년부터 일한 황학성 씨는 “얻어맞은 상처에서는 피고름이 나왔고, 그 때문에 악취가 진동했다”며 “휴일에 조선인을 모아놓고 이유 없이 때리는 노무관리자도 있었다”고 증언했다.

구타를 견디지 못해 사망하는 사고도 잇따랐다. 1934년부터 같은 탄광에서 일한 장손명 씨는 “도주를 시도하거나 태업한 사람은 근무 교대 때 정좌한 상태에서 근로 감독자로부터 목도와 벨트 등으로 구타당했다”며 “조선인 광부는 폭행을 당해 죽어도 채탄 중 사고사로 처리됐다”고 말했다. 아소그룹 계열 탄광에서 각종 사고사와 병사, 구타에 의한 사망 등으로 숨진 조선인은 200명에 달하는 것으로 추정된다. 아소그룹은 조의금과 보상금 지급마저 아까워 무연고자 묘지에 사망자를 매장하는 경우도 적지 않았다.

아소그룹은 1870년대 후쿠오카에서 석탄 채굴을 시작해 러·일전쟁과 제1차 세계대전을 거치며 재벌로 성장했고, 1910년대 후반부터 탄광에 조선인을 쓰기 시작했다. 아소 계열 탄광에서 본격적으로 강제연행이 시작된 때는 중·일전쟁이 한창이던 1939년.

일본 후생성 기록에 따르면 그해 827명을 시작으로 △1940년 1235명 △1941년 2095명 △1942년 2126명 등 총 1만623명의 조선인이 강제연행돼 아소그룹 소속 탄광에서 일했다. 일본에서 정착해 살다가 ‘근로보국대’ 등으로 강제동원된 조선인까지 포함하면 강제 징용인은 1만5000명을 넘을 것으로 추정된다.

도쿄=안재석 특파원 yagoo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)