화곡·개봉·공릉…외곽 원룸주택 빈 방 속출

2011년 서울 화곡동의 도시형생활주택 28㎡ 2채를 1억원씩 2억원에 분양받았던 박모씨. 그는 작년 말 주택이 완공된 이후 한시도 마음 편할 날이 없다. 임차인을 못 구해 두 달 만에 겨우 들인 임차인은 6개월 만인 지난달 이사를 가겠다며 보증금을 돌려달라고 요구하고 있다. 주변에 더 싼 월세를 받는 새 도시형생활주택이 생겼기 때문이다. 결국 새 임차인을 구하는 게 쉽지 않자 보증금 1000만원에 50만원 받던 월세를 45만원으로 낮췄지만 2주 넘게 소식이 없다.

○월세 내려도 세입자 구하기 어려워

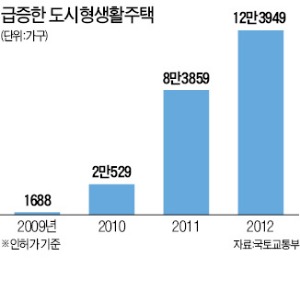

도시형생활주택은 2009년 정부가 서민과 1~2인 가구의 주거안정을 위해 주차장 기준 등 건축규제를 완화하며 내놓은 소규모 주택이다. 큰 인기를 끌며 2010년부터 3년간 전국에서 22만가구 넘게 공급됐다. 이 중 80% 이상이 서울과 수도권에 집중된 것으로 부동산업계는 추정하고 있다.

도심 역세권 등이 아닌 공릉동·화곡동 등 외곽지역의 소규모 도시형생활주택은 오피스텔과 다가구, 원룸 등에 치여 찬밥신세를 면치 못하는 실정이다. 지나치게 좁은 거주 및 주차 공간 등이 문제점으로 부각되면서 ‘틈새 상품’이 아닌 ‘낀 상품’으로 취급받고 있다.

서울의 경우 도시형생활주택은 보통 주차공간이 10가구당 4대 내외로 협소해 차량을 소유한 세입자들은 오피스텔로 눈을 돌린다. 자금 사정이 어려운 수요자들은 더 싼 다세대나 원룸을 선호한다.

○건물 매각하려는 사업자 늘어

국토교통부는 최근 도시형생활주택의 공급을 억제하는 정책을 내놨다. 전용 30㎡ 미만의 원룸형 주택은 주차장 설치 기준을 가구당 차량 0.5대, 30~50㎡ 이하는 0.6대로 높였다.

부동산업계에서는 도시형생활주택들이 제대로 관리되지 않아 노후화와 슬럼화가 빠르게 진행될 것을 우려하고 있다. 20~30가구 소규모로 건축해 분양한 도시형생활주택 등에는 관리사무소가 없는 경우도 있다.

서울 개봉동 C공인중개소 대표는 “건물주가 한 명이면 그나마 관리가 잘되는 반면 여러 개인에게 분양된 건물은 엘리베이터 등 공용부문 관리에 아무도 책임을 지지 않으려고 한다”며 “완공 후 5년까지는 건축주나 시공사가 일정한 책임을 지지만 그 기간이 지나면 기본적인 보수도 안될 가능성이 크다”고 말했다.

공실이 늘고 관리 부실 우려가 커지자 서울시 SH공사 등에 건물을 매각하려는 사업자들도 많다. 서울시 SH공사는 전세주택을 확보하기 위해 감정가를 기준으로 매입가를 산정하기 때문에 도시형생활주택 사업자는 분양가보다 20% 정도 낮은 가격에 건물을 넘겨야 한다.

SH공사 관계자는 “올 들어 매입해달라는 신청이 작년보다 30% 이상 늘었다”며 “매입 예산이 제한돼 실제 요청 건수의 절반도 매입하기 어렵다”고 말했다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com

■ 도시형생활주택

전용 85㎡ 이하(국민주택규모) 300가구 미만으로 지어진 단지형 다세대·연립형 주택. 보통 원룸으로 지어지며 단지 규모는 연립보다 크고 오피스텔보다 작다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)